多くの社員がリーダーシップを発揮し、事業成長を牽引することは、組織にとって理想の姿です。変化への素早い対応が求められるビジネス環境においては、個々の人材のリーダーシップが重要なカギを握ります。

本記事では、いまの時代に求められるリーダーシップについて解説します。

目次

- リーダーシップとは

ドラッカーによるリーダーシップの定義 - リーダーシップとマネジメントの違い

- いまなぜリーダーシップが求められるのか

チームのミッション・目標を示すため

エンゲージメントスコアの改善に寄与する

組織の変革をリードするため

シェアド・リーダーシップが重要視される傾向も - リーダーシップの種類・タイプ

クルト・レヴィンによる3つのリーダーシップタイプ

専制型リーダーシップ

民主型リーダーシップ

放任型リーダーシップ

ダニエル・ゴールマンによる6つのリーダーシップタイプ

ビジョン型リーダーシップ

コーチ型リーダーシップ

関係重視型リーダーシップ

民主型リーダーシップ

ペースセッター型リーダーシップ

強制型リーダーシップ - リーダーシップの理論

PM理論

SL理論

コッターの提唱する変革リーダーシップ論 - 人材のリーダーシップを高める組織の取り組みとは

リーダーシップ研修の実施

視野を広げ・視座を高める機会を提供する

権限委譲を進める

抜擢人事をおこなう

社内のフォロー体制を整備する

サーベイを実施して社員の状況を把握しながら進めていく - まとめ

リーダーシップとは

リーダーシップとは、組織や団体を構成するメンバーを、目標達成に向け導き牽引する指導力や統率力を指します。リーダーの役割は、目標・ビジョンを示し、達成に向けメンバーのモチベーションを高め、チームを率いることといえます。

かつて、リーダーシップは、管理職にのみ必要なスキルと捉えられていました。しかし、変化が激しく多様化する現代のビジネス環境においては、管理職だけでなくチームを構成するメンバー1人ひとりがリーダーシップを発揮することが求められます。

職位に関わらず、メンバーが当事者意識をもって、周囲の人材を巻き込み働きかけていくのは、事業成長に欠かせない要素となっているのです。

ドラッカーによるリーダーシップの定義

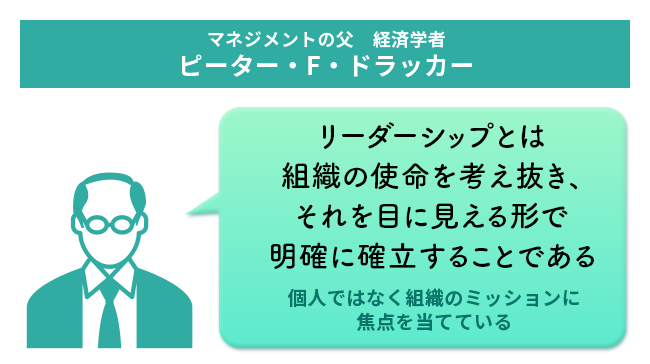

マネジメントの父と称される経済学者のピーター・F・ドラッカー氏は、リーダーシップを「組織の使命を考え抜き、それを目に見える形で明確に確立することである」と解釈しています。

これに対し一般的なリーダーシップ論は、個人のカリスマ性や魅力により、集団を鼓舞し統率・牽引するというイメージで語られます。

ドラッカーのリーダーシップ論は、個人ではなく組織のミッションに焦点を当てている点が特徴です。リーダーシップとは、ミッションを行動で示し、達成するための正しい判断を下す「仕事」と定義しています。

リーダーシップは、職位や権限とは無関係に誰もが発揮できるものであるとしています。

リーダーシップとマネジメントの違い

リーダーシップとマネジメントは、しばしば混同される概念ですが、両者には明確な違いがあります。

リーーダーシップは組織目標を達成に向かう道筋を示し、その過程を支援することです。これに対しマネジメントは、組織目標を達成するために組織を管理することです。

マネジメントは管理者が発揮するもので、リーダーシップは職位や権限に無関係に発揮するものだと考えることができます。

いまなぜリーダーシップが求められるのか

多くの人材にリーダーシップが求められるのには理由があります。

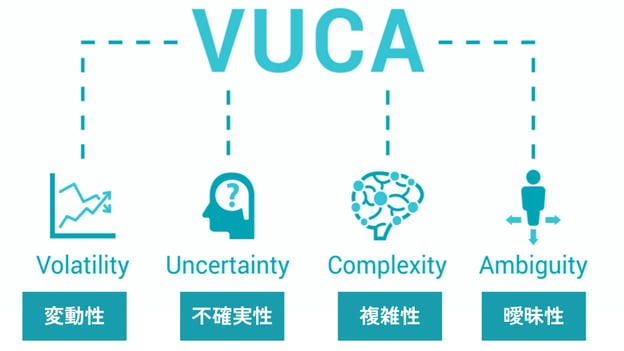

先の見通せないVUCA(=将来の予測が困難な状態)の時代では、さまざまな人材の力を結集し、企業の推進力に変えていくことが求められます。

ビジネスを取り巻く環境変化は加速度的であり、こうしたなかで事業成長を持続するにはスピーディーな意思決定が必要になります。加えてダイバーシティを推進していくには、さまざまな価値観をもつ人材を束ねるリーダーの存在が不可欠です。

1人のリーダーの意思決定を待つのではなく、個々の人材がリーダーシップを発揮し、意思決定をすることが、これからの事業成長を支えていく必要があります。

チームのミッション・目標を示すため

リーダーの重要な役割は、チームのミッションを行動で示し、目指すべき目標を共通認識とすることです。特に、先の見通せない時代ではリーダーが主体的にビジョンを描き、メンバーにわかりやすく提示しなければなりません。

実現したいビジョンやチームが出すべき成果を主体的に考え示せば、メンバーは迷いなく行動できるようになります。成果が出るにつれ結束は強くなり、リーダーも意思決定に自信をもてるようになっていくでしょう。

エンゲージメントスコアの改善に寄与する

チームとしての成果は、メンバーのモチベーションに大きく左右されます。チーム内のエンゲージメントを高めるのもリーダーの役割です。

メンバーが力を発揮できるように、働きやすい環境を整備したり不満の解消を図ったりと、メンバー個々の状態に気を配ることが求められます。

そのためには、リーダーがエンゲージメントスコアを左右する要素について知り、マネジメント力を向上させなくてはなりません。継続的にサーベイを実施して、メンバーのエンゲージメントに注視することが重要です。

組織の変革をリードするため

先の見通せない時代では、組織のあり方にも変化・対応が求められます。加えて環境変化のスピードも早いため、意思決定も迅速におこなわなくてはなりません。

こうした環境における組織変革には、1人の強いリーダーが決断を下すスタイルは通用しなくなっています。組織にとっての最適解を導き続けるには、個々の人材がリーダーシップを発揮し、柔軟に対応していくことが求められるのです。

シェアド・リーダーシップが重要視される傾向も

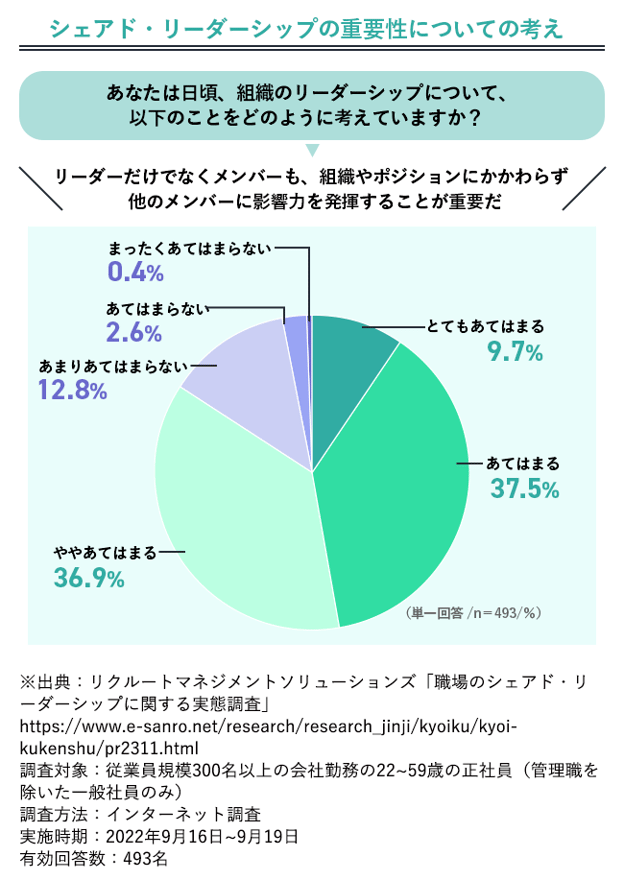

シェアド・リーダーシップとは、全員がリーダーの役割を持ち、メンバーがお互いに協力しあっている組織の状態を指します。

以下は、シェアド・リーダーシップの重要性を示すデータです。

出典:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ|職場のシェアド・リーダーシップに関する実態調査

「リーダーだけでなくメンバーも、役割やポジションに関わらず他のメンバーに影響力を発揮することが重要だ」という問いに対し、実に84%以上の人が肯定的な回答をしています。

個々のメンバーが主体性をもって事業に参画し、それぞれの立場でリーダーシップを発揮する重要性は、広く認識されつつあるようです。

リーダーシップの種類・タイプ

リーダーシップには、そのスタイルによりさまざまな種類・タイプがあります。

それぞれに、長所・短所があり一概にどれが優れているとは言えません。しかし、組織の状態や成長のフェーズにおいて適したタイプがあります。

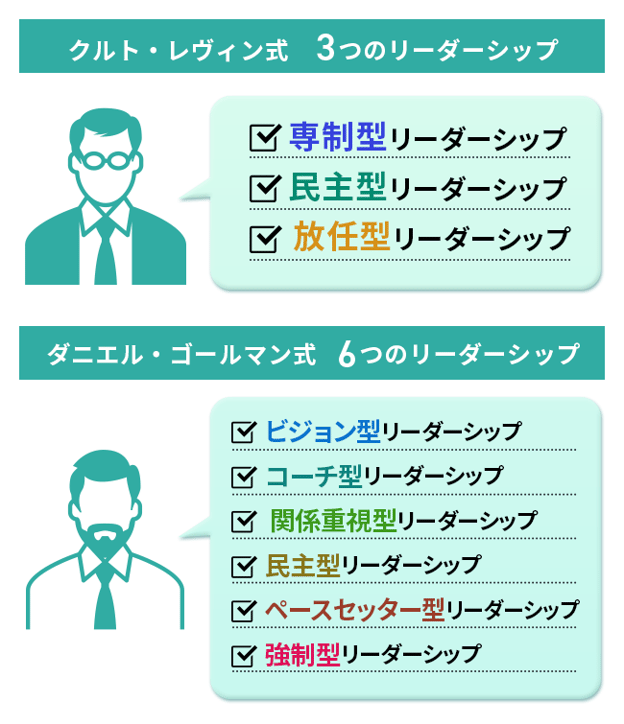

ここでは「クルト・レヴィン」と「ダニエル・ゴールマン」2人の学者が提唱したリーダーシップのタイプを紹介します。

クルト・レヴィンによる3つのリーダーシップタイプ

アメリカの心理学者である、クルト・レヴィン氏は、リーダーシップのスタイルを、以下の3類型に分類しました。

- 専制型リーダーシップ

- 民主型リーダーシップ

- 放任型リーダーシップ

それぞれに長所と短所があり、組織の状態やメンバーの成熟度により効果を発揮するタイプは違ってきます。

専制型リーダーシップ

専制型リーダーシップは、1人のリーダーがすべて意思決定をおこない、メンバーは業務の細部にいたるまで、リーダーの指示(命令)のもと行動します。このタイプのリーダーは、強力な指揮によるチームのコントロールに注力し、メンバーの主体性は歓迎しません。

短期的な成果を求める場合は有効な手法ですが、メンバーが主体性を発揮しなくなるため組織成長にはつながりにくい傾向があります。メンバーの成熟度が高くない場合には機能しますが、長期的な人材育成には向かないスタイルです。

民主型リーダーシップ

民主型リーダーシップは、メンバーの意見や要望にも耳を傾け、意向を汲み取りながら舵取りをするスタイルです。自身の意見や要望を、チーム運営に反映できるため、メンバーは主体性をもって業務に臨むようになります。

団結力が高まり人材の成長も促される反面、短期的な成果にはつながりにくい側面もあります。現代のビジネスパーソンに受け入れられやすく、長期的な組織成長につなげていきやすいリーダーシップです。

放任型リーダーシップ

放任型リーダーシップは、リーダーの関わりが少ないスタイルです。判断をメンバーに委ね、リーダーはチーム運営に積極的に関与しません。細やかな軌道修正がなされないため、うまく機能しない場合は、生産性を低下させ人材も育ちにくくなります。

しかし、メンバーの能力が総じて高い場合は十分に機能し、高い成果につながることもあります。有能なメンバーはリーダーの細かい指示や管理に煩わされず、自分の意思を存分に仕事に反映できるため、早いスピードで成長していくのです。

ダニエル・ゴールマンによる6つのリーダーシップタイプ

ダニエル・ゴールマンは、アメリカの心理学者で、EQ(心の知能指数)の提唱者として広く知られています。この理論は、リーダーシップは、もって生まれた才能ではなく、後天的スキルと位置づけたことが特徴です。

メンバーの「感情」にフォーカスし、感情をうまく方向づけることにより、組織を良い方向に導こうとするリーダーシップ理論で、以下6つのタイプに分類されます。

- ビジョン型リーダーシップ

- コーチ型リーダーシップ

- 関係重視型リーダーシップ

- 民主型リーダーシップ

- ペースセッター型リーダーシップ

- 強制型リーダーシップ

ビジョン型リーダーシップ

チームメンバーに目指すべき方向性(ビジョン)を示し、メンバーの感情を良い方向へ導く、前向きなリーダーシップです。あるべき姿は示しますが、具体的な行動までは指示をしません。そのため、メンバーの主体性を引き出せます。

メンバー全員で共通の目標に向き合えるので、チームへの帰属意識が高まります。ただし、メンバーの能力が高すぎる場合、リーダーの掲げた目標が陳腐に感じてしまうと、モチベーションを低下させるケースもあるので注意が必要です。

コーチ型リーダーシップ

リーダーが対話を通じてメンバーの特性を把握し、それぞれの良い部分を引き出そうとするスタイルです。メンバーは自分の長所と短所を把握でき、長所を伸ばせる目標を掲げ、行動するようになります。

リーダーは具体的な指示はしないため、メンバーは主体性を発揮し自ら行動を起こし、成果を求めます。一方でモチベーションの低いメンバーには、うまく機能しない点には注意が必要です。

関係重視型リーダーシップ

チームとしての成果よりも、メンバーとの関係性を重視するリーダーシップです。メンバーの感情ケアに重点を置くため、チーム内の雰囲気はよくなります。しかし、本来の目的である目標達成に時間がかかってしまいやすい側面もあることは否めません。

長期的なプロジェクトにおいて、チーム内の融和が優先課題であるような局面では適しているスタイルです。

民主型リーダーシップ

民主型リーダーシップも、対話に重点を置いたスタイルです。リーダーはメンバーの声に耳を傾け、広く意見を募りチームの方向性を定めていきます。

広くアイデアを募るため、うまく機能すれば新たな価値創造につながることもあります。短期的な成果にはつながりにくい側面はありますが、人材成長や組織風土の改善には良い影響を及ぼすスタイルです。

ペースセッター型リーダーシップ

ペースセッター型のリーダーシップは、リーダーが高いパフォーマンスを見せ、メンバーにも同様のパフォーマンスを求めるスタイルです。メンバーが優秀で、リーダー同様のパフォーマンスを発揮できる場合は高い成果が見込めます。

しかし、メンバーがリーダーのパフォーマンスについていけない場合、空回りするだけでなく、メンバーの自信を失わせてしまい、モチベーションを低下させてしまいます。機能しなかった場合は、チームの信頼関係が崩壊してしまうリスクも否めません。

強制型リーダーシップ

リーダーの一方的な指示によりチームを動かすスタイルです。短期的に業績を急回復させなくてはならない場合や、災害など緊急時の対応などには有効な手法です。

しかし、コミュニケーション不全や、モチベーション低下を招きやすく、信頼関係の構築には向いていません。長期的な組織成長にはつながりにくいため、よほどの事態でない限り用いないほうが良いスタイルといえます。

リーダーシップの理論

リーダーシップ理論は、これまで国内外で複数提唱されてきました。

ここでは比較的よく知られている、以下3つの理論を紹介します。

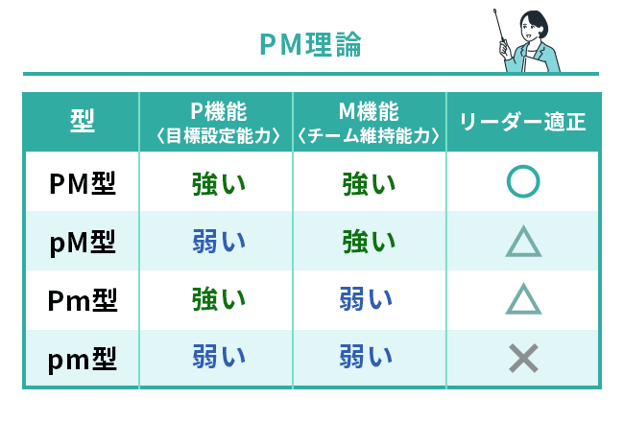

PM理論

日本の社会学者である、三隅二不二氏が提唱したリーダーシップ理論です。

リーダーシップは「P=課題関連機能」と「M=対人関連機能の」2つの要素で構成されると位置づけ、それぞれの要素の大小でリーダーシップのタイプが決まるとするものです。以下のように捉えるとわかりやすいでしょう。

- P機能=目標達成に向けた計画立案や指示・命令などの推進力

- M機能=組織内の調和を図り集団を維持する調整力

リーダー自身が、自分がどの要素が強いのか、あるいは弱いのかを自覚し、意識することで成果を上げやすくなります。分類すると下表のようになります。

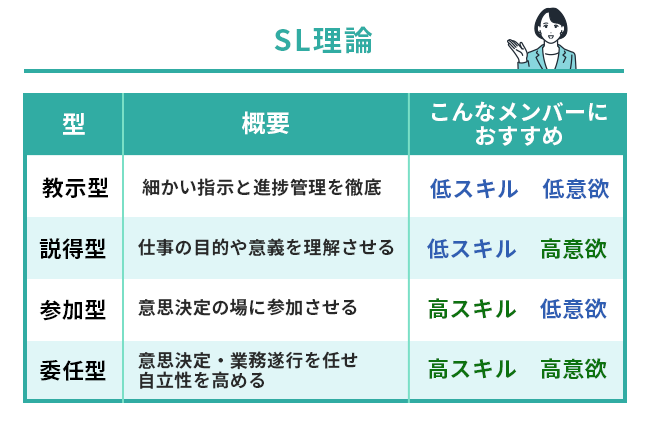

SL理論

行動学者であるポール・ハーシーと、組織心理学者のケネス・ブランチャートにより提唱されたリーダーシップ理論です。対象であるメンバーに応じて、効果的なリーダーシップのスタイルは異なるという考え方で「状況対応型リーダーシップ」とも呼ばれます。

個々の対象に画一的な接し方をするのではなく、メンバーそれぞれの習熟度やモチベーションの高低にあわせて、リーダーシップのスタイルを変えていく点が特徴です。

SL理論において、対象であるメンバーはスキルと意欲の2軸によりタイプが分類されます。それぞれのタイプに応じ、適したリーダーシップのスタイルを以下の4つに定めました。

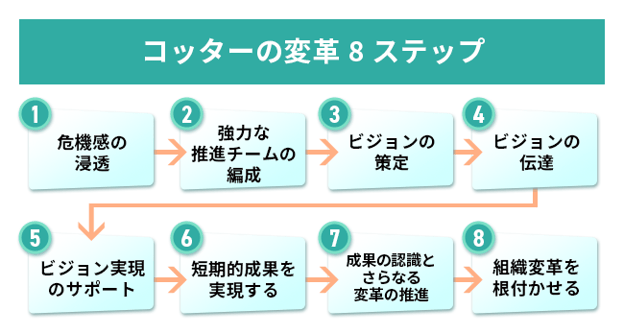

コッターの提唱する変革リーダーシップ論

ハーバード大学ビジネススクール名誉教授である、ジョン・P・コッター氏が提唱したリーダーシップ論です。

コッター氏は、多くの企業が組織変革に失敗している点に注目します。そのうえで、マネジメントとリーダーシップの違いを明確にし、組織変革に必要なものはリーダーシップであると結論づけました。

組織変革は、以下の8つのステップでおこなうのが望ましいと提唱しています。

【コッターの変革8ステップ】

|

順番 |

項目 |

内容 |

|

ステップ1 |

危機感の浸透 |

危機的状況を認識させ、組織変革の必要性を周知する |

|

ステップ2 |

強力な推進チームの編成 |

変革プロジェクトを推進する有能なチームを編成する |

|

ステップ3 |

ビジョンの策定 |

変革プロジェクトの方向性を示すビジョンを策定する |

|

ステップ4 |

ビジョンの伝達 |

推進チームが率先垂範し、社内にビジョンを浸透させる。 |

|

ステップ5 |

社員のビジョン実現に向けたサポート |

社員がビジョンを実現できるように困難を取り除く 阻害要因である古い慣習や制度を改廃する |

|

ステップ6 |

短期的成果を実現する |

目に見える成果を上げる計画を策定し実現する |

|

ステップ7 |

成果を認識し、さらなる変革を推進する |

成果から得た信頼を武器に、さらに改革を進める 新たなメンバーを巻き込み、違うテーマの変革にも着手する |

|

ステップ8 |

組織変革を根付かせる |

生まれ変わった組織風土を企業文化として定着させる |

人材のリーダーシップを高める組織の取り組みとは

企業が存続していくためには、環境変化への対応が必要です。そのためには、組織のあり方も柔軟に変革しなくてはなりません。

その担い手となるのが個々の人材です。それぞれがリーダーシップを発揮することが、変化対応のカギを握るといっても過言ではないでしょう。

個々の人材のリーダーシップを高めるためには、組織としての取り組みが必要です。

- 刺激を与える取り組み

- フォローする取り組み、

- 組織の状態を把握して修正する取り組み

上記、3方向からアプローチすることで、効果的に人材のリーダーシップを醸成できます。ここでは具体的な取り組みを解説します。

リーダーシップ研修の実施

管理職やリーダー候補の社員を中心に、リーダーシップ研修を実施すると効果的です。チーム運営のポイントや、メンバーのモチベーションの引き出し方、公正な評価の方法など、ひととおりの知識をインプットします。

研修実施のメリットは、各人のリーダーシップについての捉え方や、意識のばらつきを揃えられる点にあります。会社が理想とするリーダー像を共有するだけでも、社内のチーム運営に好影響をもたらすでしょう。

視野を広げ・視座を高める機会を提供する

日常業務の繰り返しによる、マンネリ化を防ぐ取り組みも必要です。マンネリ化により視野が狭くなると、成長意欲を失い積極的な行動を阻害します。当然リーダーシップも発揮できなくなるでしょう。

ジョブローテーションによる定期的な担当業務の入れ替えや、他部署や上層部との交流を設けるなどして刺激を与えることが必要です。そうすれば、多面的な視点をもてるようになり、事業活動に積極的に関わる姿勢が芽生えてきます。

セミナーや社内勉強会の開催など、自己啓発の機会提供もあわせておこなうと効果的です。

権限委譲を進める

裁量をもたせ、リーダーシップを発揮せざるを得ない環境を与えるのも、1つの方法です。仕事を任せる機会を増やし、権限委譲を進めていくことで、意思決定の経験を積ませるのです。

こうしたトレーニングの積み重ねは、自身の頭で考え最適解を導く習慣が身についてきます。これが自信につながり、自然とリーダーシップを発揮できる人材に成長していきます。

抜擢人事をおこなう

抜擢人事もリーダーシップを発揮せざるを得ない環境を作り出します。本人の現状の力量では難しいレベルの立場に抜擢し、責任を引き受ける経験を積ませるのです。

抜擢された人材は、その立場にふさわしい働きができるように、計画立案から遂行のプロセスを積み重ね、急速に成長していきます。覚悟をもって引き受けた経験は自信につながり、強いリーダーシップを発揮できる人材に育っていくでしょう。

社内のフォロー体制を整備する

権限委譲や抜擢人事をおこなったら、フォローが必要です。与えられた立場に対応できているか、プレッシャーに押しつぶされていないか、見守らなくてはなりません。

放置すると新しい立場に対応できず、潰れてしまう恐れがあります。メンタリングや、1on1によるカウンセリング、コーチングなどの体制を構築し、優れたリーダーへと育成する体制を整えましょう。

サーベイを実施して社員の状況を把握しながら進めていく

権限委譲や抜擢人事は組織を活性化させ、人材の成長を促します。しかし、組織にひずみを生む原因にもなり得ます。

管理者に抜擢された人材が、新しいポジションで活躍できているかの確認は必要です。それと並行して、抜擢された管理者が、担当するメンバーの信頼を得ているかの確認も必要です。

権限委譲や抜擢人事を積極的におこなうのであれば、定期的にサーベイを実施して、組織と人材の状態を把握し、必要に応じて調整を図らなくてはなりません。

まとめ

VUCA(=将来の予測が困難な状態)の時代、環境変化に対応できる組織を構築するには、個々の人材のリーダーシップを高めることが欠かせません。

変化対応を担えるリーダーの育成は、個人の資質だけに頼るのではなく、企業全体の施策としての取り組み重要です。積極的に権限委譲をおこない、意思決定の機会を与えれば、個々の人材のリーダーシップは養われていきます。

こうした取り組みにより、組織内にひずみが生じないよう、適切なフォローとチェックの体制もあわせて構築することも大切です。

定期的なサーベイの実施により、組織と人材の状態をリアルタイムに把握すれば、タイムリーなフォローが可能になるでしょう。

【監修者プロフィール】

木下 洋平

合同会社ミライオン

株式会社リクルートや教育研修会社での勤務後、現在は独立した専門家として活動。

キャリアコンサルタント資格を取得し、400人以上の個人のキャリア開発をサポート。

また、企業向けの人材育成・組織開発コンサルティングも手掛けており、個人と組織の両面での支援を行っている。