リモートワークの普及によって、企業や組織に対する社員の考え方が把握しづらくなり、不満や課題の発見が遅れてしまい、離職につながるケースが増えてきています。

人材不足の今、優秀な人材の流出は企業にとって大きな痛手となります。

そこで、注目を集めているのが組織サーベイです。

本記事では、組織サーベイの性質、メリット・デメリット、実施の際の注意点、おすすめの組織サーベイツールについて解説します。

<目次>

- 組織サーベイとは

- 組織サーベイをおこなう目的

組織全体を客観的に把握する

労働環境の整備

人事課題の解決 - 現代の職場に組織サーベイが求められる理由

- 組織サーベイの種類

社員の満足度調査

エンゲージメント調査 - 組織サーベイのメリット

社員のモチベーションが向上する

離職率の低下が見込める

課題が見える化され生産性が向上する - 組織サーベイのデメリット

社員の負担が増加する

完全な客観的データの収集は不可能

分析から活用までのスパンが短い - 組織サーベイを実施する際のポイント

実施する目的を明確化して周知する

組織の課題にあわせて質問項目を決める

組織サーベイに活用できる質問例

社員の負担にならない程度の頻度にする

収集した情報の開示とフィードバック - 組織サーベイを効果的に運用するなら「Geppo」がおすすめ

サイバーエージェントやリクルートの組織診断が生かされた質問設計

厳選された20の設問で所要時間たったの10分で実施できる

専任担当者の手厚いサポートで自社に合った運用が可能 - まとめ

組織サーベイとは

組織サーベイとは、まだ見えていない組織の課題や問題点について、社員へのアンケートを実施して可視化を図る調査のことです。

主に組織の現状把握や、取り組みに関する効果測定の場面で実施されています。

また、企業のおこなった人事施策や実行された改善策についての効果測定にも活用するケースがあります。

組織サーベイをおこなう目的

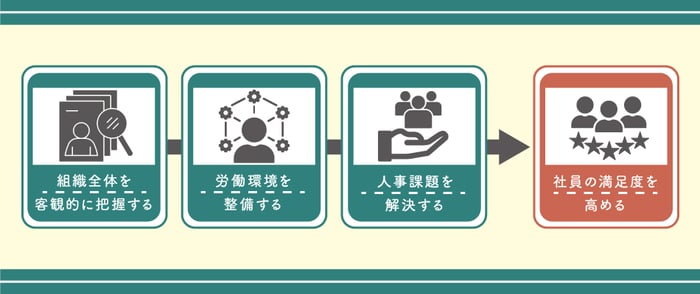

組織サーベイを実施する主な目的には、次の3つが挙げられます。

- 組織全体を客観的に把握する

- 労働環境の整備

- 人事課題の解決

組織サーベイの実施によって、組織全体の現状を客観的に把握できるようになります。

労働環境に関連する意見をはじめ、報酬面や評価面、キャリア形成などの人事課題に関する意見を収集できるため、結果として社員の満足度を高めるきっかけとなる情報の収集に役立てられるといえます。

組織全体を客観的に把握する

組織サーベイの実施によって、組織の状態(社員の満足度やエンゲージメントなど)を数値として把握することが可能です。

社員の満足度やエンゲージメント(組織への愛着心)は本来、目に見えるものではありません。

そのため、外見上は何の不満もなく仕事をしていていたように見えていた従業員が、突然離職してしまうというケースもあります。

普段は目に見えない社員の満足度やエンゲージメントを数値化できれば、素早く問題をキャッチし、迅速なフォローによって離職を思い留まらせることができる可能性も高まります。

組織状態の数値化によって、組織全体を客観的に把握することが可能です。

また、経営層へ報告する際にも数値を用いて伝えられるため、改善の必要性に説得力を持たせられます。

労働環境の整備

組織サーベイは質問項目によって、悩みや不安、職場環境に抱いてる不満などを可視化できます。

調査の結果から発見した課題を改善すれば、労働環境の整備が可能です。

労働環境が整備されれば、社員の満足度やエンゲージメントを高めることになり、離職率の低下も期待されます。

さらに、サーベイから得られた数値の変化から、メンタルの不調やハラスメントなど、看過できない問題点が見つかるケースもあるかもしれません。

メンタルの不調やハラスメントは離職につながる原因です。

それらの問題に対して迅速な対処が可能となり、働きやすい職場づくりができます。

社員が働きやすい労働環境整備のためにも、組織サーベイは必要とされています。

人事課題の解決

組織サーベイをおこなえば、「報酬」「評価」「待遇」「人間関係」「キャリアパス」など、人事に関する満足度が把握できます。

人事に関する満足度が把握できれば、人事課題の解決につながります。

たとえば、従業員が報酬や評価に関して不満を感じている場合には、人事評価制度の見直しをおこないましょう。

人事課題を解消できれば、社員の満足度やエンゲージメントを向上させることができると考えられ、組織の強化が期待できます。

人事課題解決の場面においても、組織サーベイは大きな効果を発揮します。

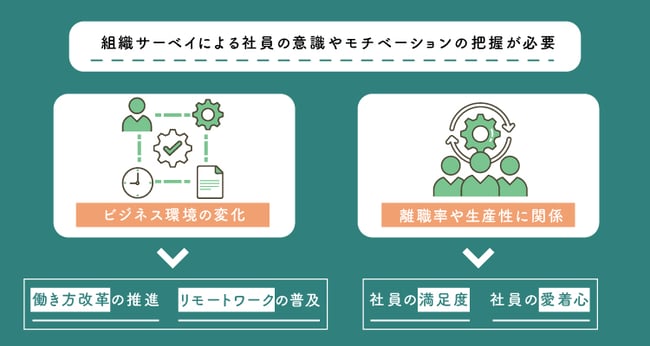

現代の職場に組織サーベイが求められる理由

組織サーベイが注目を集めはじめたのは、政府による「働き方改革の推進」やコロナ禍における「リモートワークの普及」といった、ビジネス環境の急激な変化が背景にあります。

環境の変化を受けて、以前から見えにくいとされている社員の状態が、より一層見えにくくなりました。そのような背景から、企業の関心が社員個々の意識やモチベーションの把握に向けられたことにより、組織サーベイが求められるようになったと考えられます。

社員の満足度やエンゲージメントなどが、離職率や生産性に関係しているという認識が企業に広まったのも一因です。

社員の満足度やエンゲージメントが上昇すれば、高いモチベーションを維持しながら仕事に臨めるため、生産性の向上にもつながり、組織全体の強化も期待されます。

組織サーベイの種類

組織サーベイの調査にはいくつかの種類があります。その中でも主な3つは以下のとおりです。

- 社員の満足度調査

- エンゲージメント調査

社員の満足度を調査するものをはじめ、社員と会社のつながりの深さを可視化するための調査なども組織サーベイにおける項目に含まれます。

それぞれについて詳しく解説します。

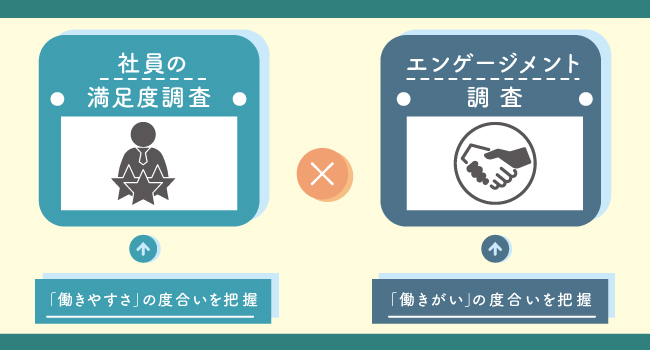

社員の満足度調査

社員の職場環境に関する満足度や、モチベーションの調査を目的としておこなわれるのが「従業員満足度調査(ES調査)」です。

従業員満足度調査は「意識調査」や「モラールサーベイ」とも呼ばれており、働きやすい職場づくりを目的として実施されます。

組織サーベイの目的の1つである人事課題の解決に活用されています。

従業員満足度調査で調査対象となる項目は、以下のとおりです。

- 給与

- 評価

- 福利厚生

- キャリア

- 人間関係

これらの項目を調査した結果から、社員が望む働き方や評価制度、待遇面における潜在的な課題、そして人間関係の問題などについて把握できます。

エンゲージメント調査

エンゲージメントとは、社員の企業に対する愛着心や貢献意欲を指します。

エンゲージメント調査の目的誌は、社員と会社の目に見えないつながりの度合いを数値化して把握することです。

エンゲージメント向上の障害になる課題や問題点を発見するために用いられます。

社員が熱意を持って仕事に取り組める環境では、顧客の満足度も上がりやすくなる傾向にあります。

エンゲージメントが高くなるほど、離職防止の効果が働くほか、パフォーマンスが高まり、組織の生産性向上にもつながると言えるでしょう。

なお、従業員満足度調査とエンゲージメント調査は、意味合いが異なります。

従業員満足度調査は、社員の置かれた状態における「働きやすさ」の度合いを把握するためのものとして考えられます。

それに対してエンゲージメント調査は、企業と社員の関係性の深度を測るもので、「働きがい」を把握するためのものとして考えられます。

組織サーベイのメリット

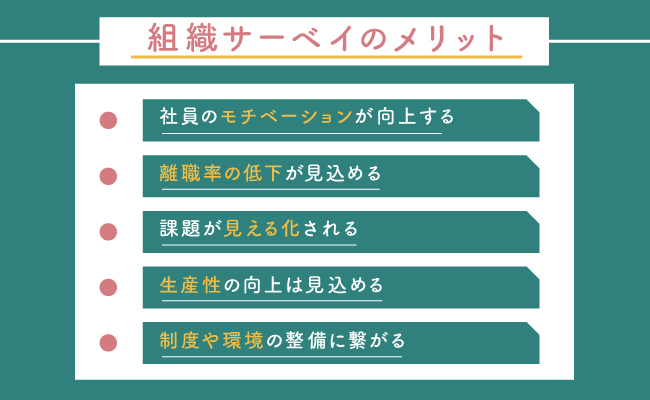

組織サーベイを実施することで、以下のようなメリットが得られます。

- 社員のモチベーションが向上する

- 離職率の低下が見込める

- 課題が見える化され生産性が向上する

定期的に社員や組織の状態を数値で可視化し、課題のある点に対して適切に対処することによって社員のモチベーション向上が期待できるほか、離職率の低下や生産性を高める効果もあります。

それぞれについて詳しく解説します。

社員のモチベーションが向上する

組織サーベイをおこなえば、社員の抱えている悩みや不安・不満などを、数値で可視化できます。

これによって感覚に頼る主観的な判断ではなく、数値を基準とした客観的な判断ができるようになります。

また、数値化されることによって多くの社員が改善を希望している課題や、想定よりも評価の低い項目を可視化できるようになるため、組織課題に優先度をつけながら順に解消していきたい際にも有用です。

課題に対して、適切で効果的な解決策を実施できれば、働きやすい環境が整備され、社員の満足度とモチベーションが向上につながるでしょう。

離職率の低下が見込める

組織サーベイの調査結果をもとに、適切なタイミングで社内制度の見直しや労働環境の整備が進められます。

社員の意見を取り入れた改善がおこなえるため、従業員満足度やエンゲージメントの向上につながり、離職率の低下、優秀な人材の流出防止が期待できるでしょう。

社員が抱える悩みや課題の把握は、サポート体制の構築や組織改善にも役立ちます。

また、企業イメージが向上すれば、外部から優秀な人材が集まる可能性も考えられます。

組織サーベイは、人材の確保や離職率が課題となっている企業に大きなメリットをもたらします。

課題が見える化され生産性が向上する

組織サーベイを実施することで、企業や組織の隠れた課題を見える化できます。

たとえば、職場内のコミュニケーション課題や、一部社員への業務の偏りなどの課題も把握できるでしょう。

コミュニケーションに問題があると、業務の遂行に支障が出る可能性があります。

業務量の偏りが生じている場合には、社員のパフォーマンス低下を招きかねません。

組織サーベイの実施によって、これらの課題を適切に改善できれば、エンゲージメントの向上が見込めるでしょう。

エンゲージメントの高まりは、社員のパフォーマンス向上にも関連があると考えられています。

業務の効率化が進めば、生産性の向上も期待できます。

組織サーベイのデメリット

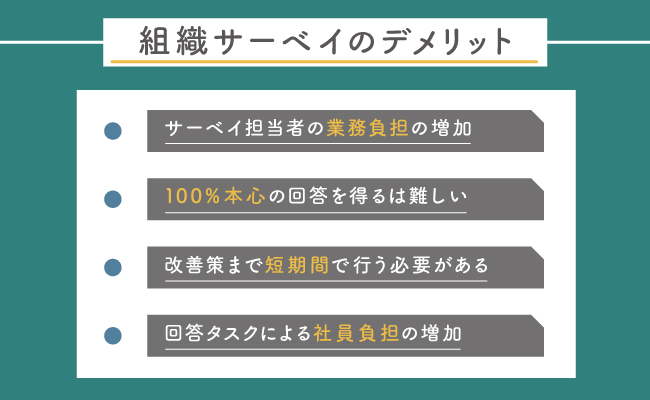

組織サーベイにはメリットがある一方で、デメリットも存在します。

- 担当社員の業務負担の増加

- 完璧な客観的データの取得ができない

- 分析から改善策を実行するまでのスパンが短い

組織サーベイの実施自体、担当社員の負担が増加することが想定されます。

また、社員から本心で回答をしてもらえない限り、客観的なデータを取得するのが難しいという懸念もあります。

そして、組織サーベイの実施後には、短い期間のうちに分析と分析内容に基づいた改善策の実行を進めなくてはなりません。

それぞれのデメリットについて詳しく解説します。

社員の負担が増加する

組織サーベイを実施すると、社員は通常業務に加えて、サーベイの回答に時間を費やさなくてはいけません。

回答は業務の合間におこなうことになるため、日々の業務の遂行の妨げになり負担が増加すると考えられます。

たとえば、業務の合間に回答したために、業務に遅れが生じれば残業などでカバーしなくてはいけなくなるかもしれません。

また、終業後にサーベイの回答をおこなう必要がある場合、社員が半ば強制的に残業をさせられていると感じてしまい、不満に思う可能性もあります。

組織サーベイの協力により負担が大きくなってしまうと、満足度やエンゲージメントの低下につながります。

そうならないためにも、実施時期や頻度などを考慮しなくてはいけません。

完全な客観的データの収集は不可能

組織サーベイの回答内容について、社員が「本音を書くと不利益になるかもしれない」と感じてしまうと、本心とは異なる回答をしてしまう可能性があります。

組織サーベイによって社員の不安や悩みを数値化し、組織の課題や問題点を客観的に把握できるようになります。

同時に、組織の課題を発見・改善するのに最も適した施策を立案するための手助けになります。

しかし、社員に本心とは違う回答をされてしまうと正確なデータが収集できなくなります。

客観的なデータを正確に収集したい場合には、匿名による回答をおこなうなど、社員が回答することに迷わないような対策が必要です。

分析から活用までのスパンが短い

組織サーベイは実施後に回答を集計・分析し、結果を受けて改善策をおこなう必要があります。

社員から発見した不安や不満に関して改善策を実施しなかった場合、エンゲージメントの低下を招くことが考えられます。

そのため分析から改善策を打ち出すまでは素早くおこなわなければなりません。

サーベイの集計から分析、改善策の立案、実施までを短期間でおこなうためには、企業に十分なリソースが必要です。

サーベイ担当者が少なければ、結果の分析から改善策を進めるまでに時間がかかり、回答に協力した社員のエンゲージメントが低下してしまうという悪循環に陥る可能性が高くなります。

組織サーベイを実施する際には、リソースに適した頻度を考えて実施しましょう。

組織サーベイを実施する際のポイント

.jpg?width=650&height=350&name=6.-%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%99%E3%82%A4%E3%82%92%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%20(2).jpg)

ここからは、組織サーベイを実施する際のポイントを4つ挙げます。

- 実施する目的を明確化して周知する

- 組織の課題にあわせた質問設計

- 社員の負担にならない頻度での実施

- 収集した情報の開示とフィードバック

組織サーベイを実施する際には、まず目的を明確にしましょう。

そして、組織の課題にあわせて質問設計と、業務負担が大きくなり過ぎない程度の頻度・タイミングで実施することによって、社員に真剣に向き合ってもらえるような形を目指します。

そして回答に協力してもらう社員の不信感につながらないよう、必ず後日に、結果の開示とフィードバックをおこなうことが重要です。

実施する目的を明確化して周知する

実施する組織サーベイについて「何のために実施するのか」「どのような問題点について調査するのか」「どのようなメリットがあるのか」など、目的を明確にし、社員に理解してもらう必要があります。

目的を明確にしないままサーベイを実施すると、「なぜ、このような質問をするのか」「回答によっては評価に響くかもしれない」など、社員の不信感につながる可能性があります。

組織サーベイを実施する前には必ず実施の目的を明確にして、安心感を持ってもらえるようにしましょう。

さらに、サーベイをおこなう目的を周知することで納得を得られれば、社員のサーベイに対する意識が高まり、本心からの回答を得やすくなると考えられます。

組織の課題にあわせて質問項目を決める

組織サーベイの主な目的は、組織の隠れた課題の把握とその改善です。

そのため課題に適した質問設計が重要になります。

質問を決める際には、課題の解消に役立つものを選択するだけでなく、回答する社員の負担も考え、なるべく少ない質問数で簡潔な調査になるようにしましょう。

このとき、回答内容を誘導するような質問を作成しないよう注意しなくてはなりません。特定の回答に誘導してしまうと、客観的なデータが得られなくなり、社員が望む改善策が打てなくなってしまいます。

また、他者から良く見えるような回答をしようとする「社会的望ましさのバイアス」がかからないようにすることも重要です。

組織サーベイに活用できる質問例

Geppoはサーベイツールとして、業界や業種を問わずさまざまな規模の企業で導入されています。 そのうち組織サーベイでは、リクルートが長年にわたって試行錯誤を重ね、最も回答率が高く分析もしやすいと結論づけられた20の設問で、組織が抱える課題を把握できる点に特徴があります。

具体的な設問は以下の通りです。

.png?width=650&height=542&name=1212%20(1).png)

このようにGeppoでは、2つの結果指標と8つの説明因子で設問を構成しており、結果からどの項目を改善すれば、組織の課題が解消されるかがわかりやすくなっているのも強みの1つです。

社員の負担にならない程度の頻度にする

組織サーベイは回答する社員に負担がかかります。

社員が回答に負荷を感じてしまうと、調査に真剣に向き合うことができず、回答の精度が悪くなったり回答率の低下が起こったりする可能性もあります。

社員の負担にならない程度の頻度でおこなうようにしましょう。

また、回答する社員だけでなく、集計・分析をおこなう担当者も負担がかかる可能性があります。

高い頻度でサーベイを実施すると、担当者が短いスパンで集計・分析から改善策の実行までをおこなわなくてはならず、大きな負担を感じてしまうことが考えられます。

収集した情報の開示とフィードバック

社員は業務時間を割いて組織サーベイに協力することになります。

しかし、結果のフィードバックや改善策の実行などの動きがみられないと「何のための調査だったのか」と、社員の不信感につながってしまう可能性があります。

組織サーベイの実施が目的になってしまわないように、サーベイの実施後には、調査結果の開示と把握した課題への改善策などをフィードバックをおこないましょう。

社員からの信頼度の向上にもつながるほか、以降の組織サーベイへの協力も得やすくなるでしょう。

組織サーベイを効果的に運用するなら「Geppo」がおすすめ

組織サーベイを効果的におこなうツールとしておすすめなのが「Geppo」です。

以下のような特徴がある企業は、Geppoの導入により組織課題の解決を進めやすくなるでしょう。

- リモートワークを導入した企業

- 離職率に上昇傾向が見られる企業

- 自社の強みや課題を可視化したい企業

- 若手社員の早期離職に悩んでいる企業

Geppoは少ない質問数で社員の状態を測定できるため、社員の負担をおさえながら精度の高い組織サーベイの実施が可能です。

サイバーエージェントやリクルートの組織診断が生かされた質問設計

Geppoはサイバーエージェントの成長を支えた、社員のコンディション変化発見ツール(個人サーベイ)と、リクルート社で実際に活用されているエンゲージメント調査(組織サーベイ)を基に作られたツールです。

サイバーエージェントやリクルートで利用された組織診断ツールとしての実績とナレッジを踏まえながら、全国就業実態調査(JPSED)から退職・休職の要因を導き出して厳選された質問設計によって、組織の課題や目的にあわせて有効に活用できる特徴があります。

Geppoは、個人と組織の両面からアプローチが可能となっており、それぞれの課題の見える化をおこなうことで、離職防止や人材定着などを促します。

また、業務負担もおさえられるため高い頻度で実施できるため、定点モニタリングが可能となり、ストレスフリーな職場づくりを実現できます。

厳選された20の設問で所要時間たったの10分で実施できる

GeppoはeNPS(※)をベースに、全20問の簡単な質問で組織サーベイの実施が可能です。

Geppoの組織サーベイの質問数は全20問で構成されており、10分程度で回答可能となっています。

少ない質問数と短時間でサーベイへの回答を終わらせられるため、社員への負担をかけずに実施できます。

また、質問数が少ないため、高い頻度でおこなっても従来のような負担を社員にかけることなく、サーベイを実施できる点がメリットです。

※親しい知人や友人、家族に自身の職場をどれくらい勧めたいかを尋ね、職場の推奨度を数値化したもの。Employee Net Promoter Scoreの略称。

専任担当者の手厚いサポートで自社に合った運用が可能

Geppoは手厚いサポート体制を整えているため、ITの活用に慣れていない企業でも安心して運用できます。

専任の担当者がつき、メールや電話での対応はもちろん、定期面談により効果的な運用方法をレクチャーいたします。

また、導入から運用まで伴走し、目的を達成するためのKPI策定や、同業種や同規模の企業事例に基づき、改善策を提示いたします。

初めて導入される場合でも安心、またほかのサーベイツールでは上手く運用いただけなかったという企業でも、カスタマサポートの質には、広くご評価いただいているのでおすすめです。

設問の設計が難しいと感じる場合には、課題や目的別の設問事例集を参考にしていただけます。

さらに、Geppo内に蓄積されている同業種や同企業規模のデータを用いて、スコアの比較が可能となっている点も、企業にとっては大きなメリットになるでしょう。

このように、Geppoは専任担当者から手厚いサポートが受けられるため、自社の課題や目的に適した運用ができます。

まとめ

組織サーベイは、社員の満足度やエンゲージメントを数値化し、組織の課題を発見することで適切な改善策の立案・実行につなげられる調査です。

組織サーベイは、社員の満足度やエンゲージメントを数値化し、組織の課題を発見することで適切な改善策の立案・実行につなげられる調査です。

課題の早期発見が可能となり、適切な対策によって離職率の低下や優秀な人材の確保につなげられます。

社員への負担を考慮しながら、結果のフィードバックを必ずおこなう点に注意することで、調査の精度や社員のエンゲージメントを高められます。

サーベイツールの「Geppo」には、社員の負担をおさえながら課題解消につなげられる設問と、専任担当者による手厚いサポートが用意されているため、効果的な運用を実現できます。

組織サーベイの実施に課題や問題を感じているなら、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【監修者プロフィール】

木下 洋平

合同会社ミライオン

株式会社リクルートや教育研修会社での勤務後、現在は独立した専門家として活動。

キャリアコンサルタント資格を取得し、400人以上の個人のキャリア開発をサポート。

また、企業向けの人材育成・組織開発コンサルティングも手掛けており、個人と組織の両面での支援を行っている。