自社で働く社員が持っている力を最大限発揮することで、成果を上げてもらうためには、モチベーションマネジメントの進め方が重要になります。柔軟な働き方も増えているため、社員のモチベーションを適切に管理し、内発的な動機付けによって前向きに業務にあたってもらえるよう、働きかけが求められます。

本記事では、モチベーションマネジメントが重視されている理由や、適切にマネジメントを勧める手順について解説します。

目次

- モチベーションマネジメントとは?

- モチベーションとは?

内発的動機づけ

外発的動機づけ - モチベーションマネジメントが重要な理由

生産性を向上させるため

従業員エンゲージメントを向上させるため

社員の自律性を高めるため

テレワークで重要視される内発的動機づけ - モチベーションが低下する理由

仕事内容や業務量と評価・待遇が見合わない

人間関係のトラブル - モチベーションマネジメントをおこなう手順

1.現状のモチベーションを調査する

2.モチベーション向上施策を検討・実施する

内発的動機づけを高めるための施策

外発的動機づけを高めるための施策

3.施策の効果を検証する - モチベーションマネジメントを成功させるコツ

個人の特性に応じてアプローチする

社員同士が認め合う組織風土を形成する

企業理念を明確に示す

サーベイツールを活用して社員のモチベーションを定期的に把握する - まとめ

モチベーションマネジメントとは?

モチベーションマネジメントとは、社員のモチベーションに働きかけ、業務で能力を発揮できるようサポートするマネジメント手法です。モチベーションの高い社員はより熱心に業務に励むことを期待できるため、管理職や組織のリーダー各位にとって重要な施策といえるでしょう。

また、社員のモチベーションの向上は、業務に対するやる気だけでなく、能力向上への意欲や自社で働くことに対する好意的な感情も高めることにつながります。モチベーションを高められる会社を実現するためには、適切なモチベーションマネジメントが必要です。

しかし、「新しい知識を知るのが楽しい」「報酬が増えるのが嬉しい」など、モチベーションを高める要因は人それぞれ異なります。社員個々人の価値観やニーズに寄り添ったモチベーションマネジメントをおこなうことも重要です。

モチベーションとは?

モチベーションという言葉について何気なく使っているものの、正確な定義を詳しく知らないという人もいるかもしれません。まずはモチベーションの定義を確認しましょう。

モチベーションとは、人が何かをする際に伴う動機づけや目的意識を意味する言葉です。目的や目標に向かって行動するときに湧き出る意欲が強いほど、「モチベーションが高い」と言えます。

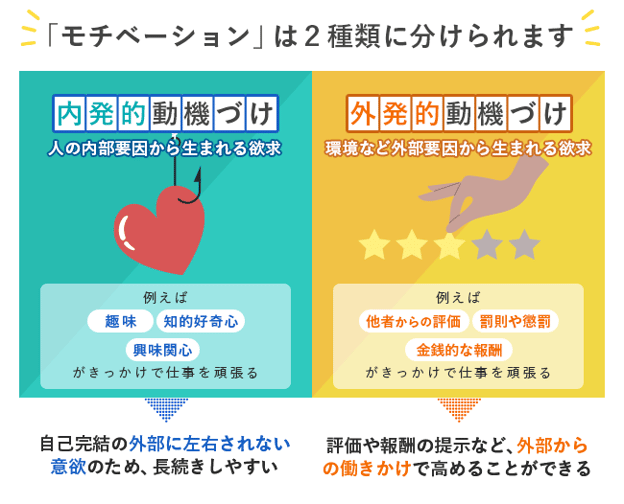

モチベーションは、大きく「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の二つに分けられます。マネジメント手法も異なるため、それぞれの性質を把握していきましょう。

内発的動機づけ

内発的動機づけとは、人の内的要因から生まれる欲求を指す言葉です。行動に対して自分から生まれるやりがいや達成感が、内発的動機づけを生み出す原動力となります。

たとえば、趣味や知的好奇心、興味関心がきっかけで業務に励む、資格を取得するといった状況は、「内発的動機づけによるモチベーションが高い」といえます。

内発的動機づけが高まった人は自分から意欲的な状態となっているため、外部からの刺激が無くともモチベーションが持続しやすい傾向にあります。社員が主体的に業務に取り組み続ける原動力として、内発的動機づけによるモチベーションの向上は重要です。

外発的動機づけ

外発的動機づけは、自分以外の人や組織、環境などの外部要因から生まれる欲求を指す言葉です。他者からの評価や、物的・金銭的な報酬などが、外発的動機づけの原動力といえるでしょう。

「外発的動機づけによるモチベーションが高い」といえる状態としては、昇給や昇格のために業務や資格取得に力を注ぐ場合などが挙げられます。内発的動機づけでは、仕事のやりがいや知的好奇心などに基づいて努力するため、行動は同じでもその意図は大きく異なります。

外発的動機づけによるモチベーションの特徴は、評価や報酬などの提示で高めやすい点です。具体的な目標と報酬の提示でモチベーションを高めやすいメリットはありますが、目標を達成した時点で満足してしまうケースが多く、長期的な持続性は低い傾向があります。

モチベーションマネジメントが重要な理由

労働市場の変化や働き方改革の推進により、モチベーションマネジメントの重要性は高まっています。現代社会においてモチベーションマネジメントが重要な理由をピックアップすると、次の3点が挙げられます。

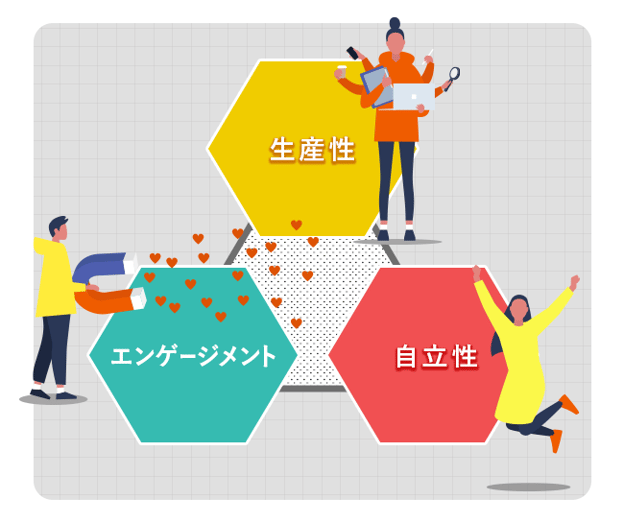

生産性を向上させるため

現代の労働市場では、求人の売り手市場化や少子化の進行によって人材不足が深刻化しています。採用活動が難しく、限られた人員で最大限の成果を出そうとした場合、企業には社員一人ひとりの生産性の向上を図る必要があります。

モチベーションマネジメントは、生産性向上という目的を達成するために欠かせない手段です。社員が自らの業務に対して意欲的に取り組むことで、高い成果を期待しやすくなります。

また、仕事の内容に対するモチベーションを高めるのは、離職率をおさえることにもつながります。自社で長く、そして高い生産性で働いてもらうためには、モチベーションマネジメントをおこない、意欲を掻き立てることが大切です。

従業員エンゲージメントを向上させるため

モチベーションマネジメントによるモチベーションの向上は、従業員エンゲージメントの向上にもつながります。従業員エンゲージメントとは、社員の自社に対する信頼や愛着を示す指標で、離職率の抑制を目指すうえで重要な要素です。

個々人を尊重したモチベーションマネジメントが受けられる会社であれば、社員は「自分は会社に大切にされている」「期待されている」と感じられるようになり、自社に対する信頼と愛着が高まります。信頼と愛着が高まれば、従業員エンゲージメントも向上します。

従業員エンゲージメントが高いと、社員はこれまでより自社のため熱心に働いてもらうことも期待できます。モチベーションマネジメントによる意欲のサポートとの相乗効果で、より一層一人あたりの生産性向上や離職率の抑制を狙えるでしょう。

社員の自律性を高めるため

モチベーションマネジメントによって業務に対する熱心さを引き出すのは、社員の自律性を高めることにもつながります。特に、内発的動機づけを高めるモチベーションマネジメントが重要といえるでしょう。

テレワークの増加を主な理由として、社員個々次の自主性の重要度が増しています。テレワークは管理職が直接社員の稼働を監視できないため、社員がサボってしまうような事態を抑制しにくいといえます。

社員の自律性を高めるためには、管理職の目が無くとも社員が自ら動き、成果を上げられるモチベーションマネジメントが重要といえるでしょう。社員の能力を高めることはもちろん、テレワークに適応するためにも内発的動機づけを意識した施策を実践しましょう。

テレワークで重要視される内発的動機づけ

テレワークで内発的動機づけが重要視される背景には、上司が部下の働きぶりを見えづらいという事情があります。部下が働いてくれない恐れがあることに加え、上司が結果のみを評価して過程を無視してしまう問題も懸念されます。

業務のプロセスに対する努力が評価されにくいと、社員のモチベーションが下がるリスクが高まります。「見ていないところで努力をする意味がない」と考えられてしまうと業務目標の達成も難しくなってしまうでしょう。

そのため、テレワークにおいては、自ら努力することそのものに意義を見出してもらうモチベーションマネジメントが大切です。達成しやすい課題をこまめに出す、社員の興味やキャリア関心に関連した指導をおこなうなどの施策で、内発的動機づけを高めましょう。

モチベーションが低下する理由

モチベーションマネジメントを実践する際には、「どうすればモチベーションを高められるのか」といったプラスの面だけでなく、「何をするとモチベーションが下がってしまうのか」という点を意識するのも大切です。

思わぬ行動でモチベーションマネジメントの質を下げないように、モチベーションが低下する理由を把握しておきましょう。

仕事内容や業務量と評価・待遇が見合わない

社員のモチベーションが低下する理由の1つとして、仕事の内容や業務量と評価・待遇の不一致が挙げられます。自分の能力や興味に合わない仕事を任される、過剰な業務量を割り当てられると、社員はモチベーションを維持できず、仕事に嫌気を感じてしまうでしょう。

さらに「やりたい仕事ができない」「仕事量が多過ぎる」といった不満がある時に、人事評価制度の不公平さや待遇の悪さを感じると、モチベーション低下はより深刻になります。会社への貢献が正しく報われていないと、真面目に働く理由を感じられなくなってしまうでしょう。

また、将来のキャリアに対する不安を招き、転職・退職に至るまでの事態になるかもしれません。モチベーションマネジメントの担当者は、社員の仕事に対するニーズをキャッチし、正当な評価や待遇を与えられるようにしましょう。

人間関係のトラブル

人間関係のトラブルも、職場におけるモチベーション低下の大きな原因の1つです。相性の悪い上司や同僚との関わり、理不尽な指摘や指示、差別的な言動やハラスメントなどは、社員のモチベーションを著しく下げる要因となります。

業務を通じて日常的にストレスが蓄積されていき、会社に「嫌いな人に会いたくない、関わりたくない」というような感じてしまう状態ではモチベーションの向上は期待できないでしょう。

人間関係のトラブルが解消されない場合は転職や退職によって、環境を変えようと考えることも想定されます。モチベーションマネジメントをおこなう際には、社内の人間関係にも気を配るようにしましょう。

モチベーションマネジメントをおこなう手順

モチベーションマネジメントには適切な現状把握が欠かせません。また、向上したいモチベーションが内発的動機づけか、外発的動機づけかによってもおこなうべき施策が異なります。各タスクを混乱せずおこなうためには、適切な手順を把握しておくことが大切です。

ここではモチベーションマネジメントの手順を解説します。

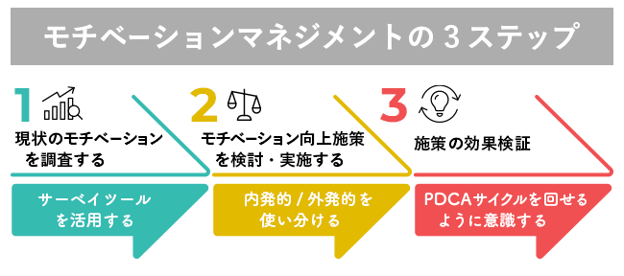

1.現状のモチベーションを調査する

まずは現状の社内モチベーションを調査しましょう。社員一人ひとりの声を真摯に聴き、現在の業務への意欲やキャリアに対する期待を把握することで、個々のニーズに応じたサポートを実施できるようになります。

モチベーション調査の手段としては、アンケート調査や個人面談などが有効です。

また、サーベイツールなど社員一人ひとりに質問をおこなえるITツールもモチベーション調査に役立つでしょう。

2.モチベーション向上施策を検討・実施する

次に意識調査で得られたデータをもとに、モチベーションを向上するための具体的な取り組みを検討、実施します。社員個々人にあわせたモチベーションマネジメントの施策はなにかを考えましょう。

また、内発的動機づけと外発的動機づけで有効な施策は異なります。2種類のモチベーションの違いを意識しながらそれぞれの施策を見ていきましょう。

内発的動機づけを高めるための施策

モチベーションマネジメントで内発的動機づけを高めたいときには、社員の自律性強化を主軸に据えた施策をおこないます。社員の興味関心や知的好奇心、達成感を刺激し、「自ら努力すること」に高い価値を感じてもらえるようにしましょう。

具体的な施策としては、社員に自己分析をしてもらい、自分の内発的動機づけの原動力を発見してもらうことなどが挙げられます。その後に関連する課題を提示し、達成することのやりがいを感じてもらえれば、内発的動機づけを高められます。

また、数字などで組織への貢献度を明確化する、興味や好奇心を喚起する機会を与えるのも効果的です。個々人のキャリアに結びつく施策を提案すれば、長期にわたる努力の方向性も社員自ら発見できるようになるでしょう。

外発的動機づけを高めるための施策

モチベーションマネジメントで外発的動機づけを高めるためには、報酬や評価などによるインセンティブを主軸とした施策をおこなうと有効です。努力が利益として返ってくるというシステムや制度を構築できれば、社員は外発的動機づけを感じやすくなります。

具体的には、評価制度の改善を通じて、社員の努力と昇進・昇格の関連性をアピールすることが有効です。「資格を取れば給与に手当がつく」などわかりやすい基準があれば、社員は外発的動機づけを高めて働けるでしょう。

また、成果に対する賞賛や表彰の機会を設けることも検討してみましょう。待遇面での改善、法定外休日の付与なども、社員の外発的動機づけを高める手段として有効です。

3.施策の効果を検証する

人間のモチベーションは常に一定ではなく、内外の要因で上下します。

モチベーションマネジメントを一度実施して終わらせると長期的には効果が無くなってしまうため、施策の効果を検証しましょう。

モチベーションマネジメントの検証から分かった改善点や反省点は、次の施策に持ち込むことが重要です。定期的かつ継続的にモチベーションマネジメントを実施し、実施と改善のループを回していくようにしましょう。

また、モチベーションマネジメントの実施過程では、業務に意識以外に、心身の健康に問題が発見される場合もあります。不健康な状態では仕事のモチベーションも上げにくいため、サーベイツールなどでコンディションをチェックし、無理なく働けるフォローを入れましょう。

サーベイツールでコンディション不調をフォローした事例については、以下の記事で詳しく紹介しています。

モチベーションマネジメントを成功させるコツ

働く人それぞれに個性があるため、マニュアル通りの正解は存在しません。モチベーションマネジメントを成功させるためには、個々人の性質に対する理解と柔軟な対応が不可欠といえるでしょう。

個々人の性質に対する柔軟な姿勢や、組織風土の改善、ツールの利用もモチベーションマネジメントに欠かせません。モチベーションマネジメントを成功させる次のコツを把握しておきましょう。

個人の特性に応じてアプローチする

モチベーションマネジメントを成功させるためには、社員一人ひとりの興味やニーズに応じたアプローチが必要です。それぞれが持つキャリア観や、魅力に感じる待遇は異なるため、管理職は部下個々人の性質を理解し、柔軟な対応を取ることが求められます。

たとえば、課題解決で達成感を獲得させ、内発的動機づけによるモチベーションを高めようとしても、本人の望まない分野の課題である、目標設定が高すぎるなどのエラー要因が存在していると逆効果になる恐れもあります。

そうしたエラーを生み出さないためには、「課題が本人にとって意味のあるものか」「能力に対する目標設定が適切か」を慎重に考える必要があります。適切な目標設定とサポートをおこなうためにも、個人に対する洞察をしっかり深めていくことが求められるでしょう。

社員同士が認め合う組織風土を形成する

社員同士が認め合い、褒め合う組織風土は、モチベーションマネジメントの成功を支える要因になります。社員個々人がお互いを同じ組織の仲間として尊敬しあえるようになれば、仕事に誇りを持つことによるモチベーション向上を期待できるでしょう。

具体的手段としては、社員同士がお互いの業務内容に関心を持ち、成果を褒めたり、フィードバックをおこなう機会を設けることが考えられます。管理職自ら、積極的に社員一人ひとりをリスペクトを示す姿勢を見せていきましょう。

組織内にリスペクトが満ちれば、モチベーションが向上するだけでなく、全体の信頼や結束力の強化にもつながります。加えて、従業員エンゲージメントも高められるでしょう。

企業理念を明確に示す

企業理念や組織の目標・役割を明確に提示し、自社の事業と自分の業務が果たしている意義を感じてもらえるようにしましょう。仕事の意味と個々人の役割を明確に示すことは、内発的動機づけの向上につながります。

働く目的や自身の役割が不明瞭であるとモチベーションも上げにくいでしょう。仕事に矜持や誇りを抱くことができず「自分の仕事の意味がわからない」「社会や組織に貢献できていない」といったネガティブな思考に陥ってしまう事態は避けたいものです。

「あなたは必要な人材である」と肯定的感情を伝えることがモチベーションマネジメントには欠かせません。社員の行動が企業理念においてどのような意味を持つのかを伝え、肯定的なフィードバックを返すのも有効です。

サーベイツールを活用して社員のモチベーションを定期的に把握する

サーベイツールを利用して、モチベーションマネジメントをおこないやすい環境づくりをおこなうのも有効です。サーベイツールのGeppoは、個人サーベイと組織サーベイの実施によって個人や組織の課題を可視化できます。

個人サーベイでは毎月「仕事に満足度」「人間関係」「健康」に関するテーマから質問をおこない、社員のコンディションをリアルタイムに把握します。回答方法は腫れ・曇り・雨といった5段階のお天気マークから選択するので、社員も少ない負担で定期調査を実施できます。さらにフリーコメント機能もあるため、具体的な声を吸い上げることも可能です。

また、四半期や半期ごとに実施できる組織サーベイは、自社に対する意識調査に役立ちます。「現在の仕事に満足しているか?」「他の人に勧められる会社かどうか?」といった質問を通じ、組織の課題を可視化でき、現状の社内モチベーションの把握に役立ちます。

また、Geppoでは過去の回答を時系列で確認したり、前回比がわかったりするため、施策の実施によって改善されている項目と、改善されていない項目を明確にでき、PDCAを回しやすくなります。

モチベーションマネジメントは個々人を見た施策が必要なぶん、タスクや業務の量が膨大で管理にも手間がかかります。しかし、Geppoはサーベイで収集したデータをツール上で一括管理できるため、マネジメント実施者の負担軽減も実現可能です。

まとめ

モチベーションマネジメントの実践は、企業の生産性向上や離職率抑制につながります。

また、自らの仕事に興味や誇りを持ち、進んで学びを深めることができる自主的な人材の育成にもつながるため、少ない人数で最大限のパフォーマンスを発揮する組織も実現できるでしょう。

個々人のキャリアプランや価値観に寄り添うことが、モチベーションマネジメントには欠かせません。企業が能動的に社員のモチベーションを上げるためにも、個々人を見たコミュニケーションを重ね、継続的に調査と施策をおこなっていくと良いでしょう。

サーベイツールのGeppoは、継続的な社員のチェックや、組織の意識調査に有効なツールです。モチベーションマネジメントを実施する際には、Geppoの導入も検討してみてください。

【監修者プロフィール】

木下 洋平

合同会社ミライオン

株式会社リクルートや教育研修会社での勤務後、現在は独立した専門家として活動。

キャリアコンサルタント資格を取得し、400人以上の個人のキャリア開発をサポート。

また、企業向けの人材育成・組織開発コンサルティングも手掛けており、個人と組織の両面での支援を行っている。