積極的に強化するべきは「ワークエンゲージメント」

- 高い組織コミットメントや定着率、低い離職率といったメリットが見られる

厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-※1」では、ワークエンゲージメントが高いほど組織コミットメント(企業の理念や担当業務の意義などを理解したうえで、企業の組織風土に好感をもっている)や定着率が高く、また離職率は低いという調査結果が示されています。

つまり、従業員エンゲージメントと比べて、離職率などとの相関がはっきりしている「ワークエンゲージメント」こそ、積極的に強化するべき指標なのです。

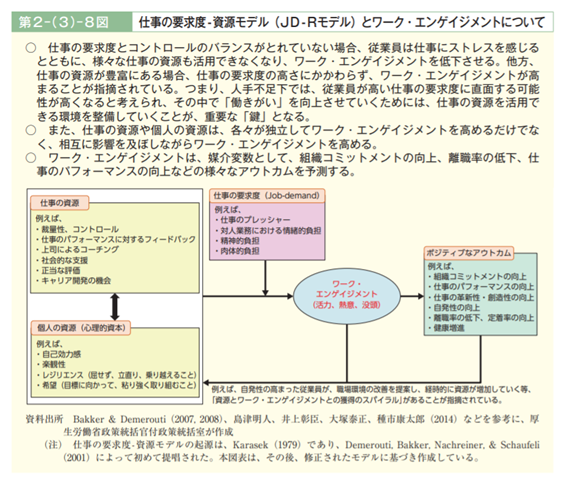

また、ワークエンゲージメントの概念を提唱したシャウフェリ教授らは、ワークエンゲージメントに関わる要因や関係性を示した「JD-R(仕事の要求度-資源)モデル」の中で、ワークエンゲージメントを高めることには次のようなポジティブなアウトカム、つまりメリットが見られるとしています(※2)。

・組織コミットメントの向上

組織コミットメントとは、かみ砕いていえば「組織に対する貢献意欲」のことで、上述の資料によると『企業の理念等や担当業務の意義等を理解したうえで、企業の組織風土に好感をもっている』といった要素があります。

一見、ワークエンゲージメントにおける仕事そのものへの関心や意欲とは関連が薄いように見えますが、ワークエンゲージメントの高い状態を保てる組織に対しては、やはり貢献意欲が高まってくるものです。

ある種、従業員エンゲージメントが高い状態にも近いといえます。

・仕事のパフォーマンスの向上

・仕事の革新性・創造性の向上

・自発性の向上

仕事そのものに高い関心や意欲をもっている状態ですので、こうした仕事のクオリティーに直接関わる部分でのメリットは当然期待できるでしょう。

・離職率の低下、定着率の向上

・健康増進

面白い、やりがいがあると感じる仕事ができているわけですから、この職場へ残りたいと考えるのもまた当然といえます。

仕事内容とのミスマッチなどによるストレスもなく、仕事によって活力が湧いてくる健康的な状態です。

ただし、ワークエンゲージメントの高い社員には長時間労働の傾向があり、働き過ぎると身体の健康を損なうリスクも考えられるので、注意しましょう。

ワークエンゲージメントを強化するには?

●ワークエンゲージメント強化のヒントもまた「JD-Rモデル」に

出典:

厚生労働省ホームページ

令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-

第Ⅱ部 第3章「働きがい」をもって働くことのできる環境の実現に向けて

P.23 第2-(3)-8図

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-1-2-3.pdf

「JD-Rモデル」はそもそもワークエンゲージメントに関わる要因や関係性を示すものですから、ワークエンゲージメント強化のヒントももちろんこの中に含まれています。

JD-Rの「JD」はジョブ-デマンド、社員に求められる「仕事の要求度」のことを指します。

また、「R」はリソース、仕事をポジティブに進めていくための「資源」のことを指します。

ただし、ここでの資源は人材やお金などではなく、会社については、上司や周囲からの支援、成長できる要素、仕事の面白さ、正当な評価など、個人については自己効力感やレジリエンスなどといった要素が当てはまります。

わかりやすくいえば、プレッシャーなどの「仕事で負う負担」に対して、それに見合うだけの「仕事の面白さ」や「正当な評価」があるといった状況が、ワークエンゲージメントを強化していくわけです。

会社としてはこの「仕事の要求度」や「資源」をうまくマネジメントして、JD-Rのバランスが良い状態をキープしていくことが、社員のワークエンゲージメントを強化する方法だといっていいでしょう。

- 「仕事の要求度」や「資源」をマネジメントするポイント

最後に、JD-Rモデルに挙げられている項目を例にとって、マネジメントの具体的なポイントをまとめていきましょう。

(1)仕事の要求度

・仕事のプレッシャー

・対人業務における情緒的負担

・精神的負担

・肉体的負担

それぞれの項目についても考慮すべきですが、これらを総合した全体的な負担を社員それぞれに合わせて調整していくことも重要でしょう。

(2)仕事の資源

・裁量性やコントロール権限の付与

・仕事のパフォーマンスに対するフィードバックの実践

・上司によるコーチングの実施

・社会的な支援の実践

・正当な評価が行える制度の構築

・キャリア開発の機会創出

社員が意欲的に仕事に取り組めるよう、環境づくりや制度づくりだけでなく、フィードバックやコーチングの機会となる1on1ミーティングなども積極的に実施していきましょう。

(3)個人の資源(心理的資本)

・自己効力感

・楽観性

・レジリエンス(屈せず、立直り、乗り越えること)

・希望(目標に向かって、粘り強く取り組むこと)

個人的な資質に依存しがちではありますが、仕事を通じて培うことができる資源でもあります。

適切な課題設定や正当な評価などを通じて、自発的にこうした資源を増やしていけるようサポートしたいところです。

社員一人ひとりに適切な「仕事の要求度」と「仕事の資源」を供給し、ワークエンゲージメントを強化していくには、それぞれの適性をつかむことや、業務内容の把握、日々のコンディションを見守ることが重要になってきます。

経験やスキル、ツールなどさまざまな要素を組み合わせながら、エンゲージメント強化を狙える環境づくりをしていきましょう。

※1

厚生労働省ホームページ

令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/19/19-1.html

※2

厚生労働省ホームページ

令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-

第Ⅱ部 第3章「働きがい」をもって働くことのできる環境の実現に向けて

P.23 第2-(3)-8図

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-1-2-3.pdf

【監修者プロフィール】

曽和 利光

株式会社人材研究所 代表取締役社長

人材採用力検定協会理事

日本ビジネス心理学会理事

リクルート人事部ゼネラルマネジャー、ライフネット生命総務部長、オープンハウス組織開発本部長と、人事・採用部門の責任者を務め、主に採用・教育・組織開発の分野で実務やコンサルティングを経験、また多数の就活セミナー・面接対策セミナー講師や情報経営イノベーション専門職大学客員教授も務め、学生向けにも就活関連情報を精力的に発信中。人事歴約20年、これまでに面接した人数は2万人以上。2011年に株式会社人材研究所設立。