厚生労働省が定期的に実施している「雇用動向調査」。

この結果を見ると、国内の主要産業に対する就職状況や、各産業に従事している労働者の離職状況がわかります。

同調査は、例年、上半期と下半期の2回実施されています。

コロナ禍に見舞われた2020年には平均離職率にどのような変化があったのかを見ていきましょう。

平均離職率がわかる「雇用動向調査」とは?

「雇用動向調査」とは、その名のとおり、全国の主要産業の事業所における雇用状況を調べるものです。

各事業所における入職・離職および未充足求人の状況、ならびに入職者・離職者について、個人別に属性や入職・離職に関する事情まで調査します。

なぜこのような調査を行うかというと、雇用労働力の産業、規模、職業および地域間の移動の実態を明らかにするためです。

調査内容としては、まず、産業・年齢階級・雇用形態・就業形態ごとに、入職者と離職者の人数や入職率・離職率の推移を集計します。

さらに、転職入職者の状況について、雇用形態間の移動、前職を辞めた理由、前職との賃金変動状況、離職理由別離職の状況の集計も行います。

こうした調査を通してわかることの一つが、すべての産業を包括した平均離職率、そして業界ごとの平均離職率です。

それぞれの平均離職率を知ることで、自社の離職率が平均と比べて高いのか低いのか、またどのくらいの差があるのかを把握することができます。

2020年度上半期の平均離職率

厚生労働省が公表している「令和2年上半期雇用動向調査結果※1」によると、2020(令和2)年度上半期における常用労働者の平均離職率は8.5%です。

「常用労働者」とは、「期間を定めずに雇われている者」または「1カ月以上の期間を定めて雇われている者」を指します。

また、平均離職率8.5%は、2019(令和元)年度上半期の離職率9.1%と比べると0.6%ダウンしています。

男女別の離職率を見ても、男性は7.7%から7.6%へダウン、女性は10.8%から9.5%にダウンしているので、2020(令和2)年度上半期の方が、離職率が低くなっていることがわかります。

このことから、2020(令和2)年度は、新型コロナウイルス感染症の流行がまだ始まったばかりで、転職を控える傾向があったことも影響していると考えられます。

≪2019(令和元)年度および2020(令和2)年度上半期の平均離職率≫

|

|

全体 |

男性 |

女性 |

|

2020(令和2)年度上半期離職率 |

8.5% |

7.6% |

9.5% |

|

2019(令和元)年度上半期離職率 |

9.1% |

7.7% |

10.8% |

出典:

厚生労働省 令和2年上半期雇用動向調査結果の概要「1.入職と離職の推移」 表1 令和2年上半期の常用労働者の動き

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/21-1/dl/kekka_gaiyo-01.pdf

同じく 令和元年上半期雇用動向調査結果の概要「1.入職と離職の推移」 表1 令和元年上半期の常用労働者の動き

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/20-1/dl/kekka_gaiyo-01.pdf

産業別の平均離職率

続いて、主たる産業別の平均離職率を見ていきましょう。

≪令和2(2020)年度上半期の主たる産業別の平均離職率≫

|

|

産業 |

離職率 |

|

第1位 |

宿泊業・飲食サービス業 |

15.3% |

|

第2位 |

教育・学習支援業 |

12.2% |

|

第3位 |

サービス業(他に分類されないもの) |

11.0% |

|

第4位 |

生活関連サービス業・娯楽業 |

10.2% |

|

第5位 |

医療・福祉 |

8.8% |

|

第6位 |

不動産業・物品賃貸業 |

8.1% |

|

第7位 |

運輸業・郵便業 |

8.0% |

|

第8位 |

電気・ガス・熱供給・水道業 |

7.9% |

|

第9位 |

卸売業・小売業 |

7.7% |

|

第10位 |

学術研究、専門・技術サービス業 |

6.5% |

|

第11位 |

複合サービス事業 |

5.4% |

|

第12位 |

情報通信業 |

5.2% |

|

第13位 |

製造業 |

5.1% |

|

第14位 |

建設業 |

4.8% |

|

第15位 |

金融業・保険業 |

4.5% |

出典:

厚生労働省 令和2年上半期雇用動向調査結果の概要「2.産業別の入職と離職」 図3-1 産業別入職率・離職率(令和2年上半期)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/21-1/dl/kekka_gaiyo-02.pdf

上の表を見ると、平均離職率はB to C(Business to Customer)産業である「宿泊業、飲食サービス業」「教育、学習支援業」「サービス業(他に分類されないもの)」がベスト3として高い傾向にあることがわかります。

一般消費者を対象とするため、土日に勤務する場合も多く、労働時間が不安定な業界であることも平均離職率の高い要因の一つといえます。

また、上の表で最も平均離職率が低い「金融業、保険業」は、安定的なイメージが強いのに加えて、一般的に給与が高いことで知られている職業です。

そのため、離職したいと考える人が少ないことが想定されます。

離職にいたる原因は、待遇や人間関係などさまざまありますが、給与の額も大きく関係していると考えることができそうです。

2020年はコロナ禍ということもあり、「宿泊業、飲食サービス業」は仕事が減ったことによるリストラの影響もあって、雇用環境が大きく変化したのでは?と考える人もいるかもしれません。

そこで次に、2019(令和元)年と2020(令和2)年、1年間の産業別平均離職率について比較します。

≪2019(令和元)年・2020(令和2)年の離職率比較≫

|

2019(令和元)年 |

2020(令和2)年 |

||||

|

順位 |

産業 |

離職率 |

順位 |

産業 |

離職率 |

|

第1位 |

宿泊業、飲食サービス業 |

33.60% |

第1位 |

宿泊業、飲食サービス業 |

26.90% |

|

第2位 |

生活関連サービス業、娯楽業 |

20.50% |

第2位 |

サービス業(他に分類されないもの) |

19.30% |

|

第3位 |

サービス業(他に分類されないもの) |

18.80% |

第3位 |

生活関連サービス業、娯楽業 |

18.40% |

|

第4位 |

教育、学習支援業 |

17.70% |

第4位 |

教育、学習支援業 |

15.60% |

|

第5位(同率) |

電気・ガス・熱供給・水道業 |

15.40% |

第5位 |

不動産業、物品賃貸業 |

14.80% |

|

第5位(同率) |

卸売業、小売業 |

15.40% |

第6位 |

医療、福祉 |

14.20% |

|

第7位 |

不動産業、物品賃貸業 |

15.10% |

第7位 |

運輸業、郵便業 |

13.30% |

|

第8位 |

医療、福祉 |

14.40% |

第8位 |

卸売業、小売業 |

13.10% |

|

第9位 |

運輸業、郵便業 |

12.50% |

第9位 |

学術研究、専門・技術サービス業 |

10.30% |

|

第10位 |

鉱業、採石業、砂利採取業 |

11.00% |

第10位 |

電気・ガス・熱供給・水道業 |

10.00% |

|

第11位 |

金融業、保険業 |

10.70% |

第11位 |

建設業 |

9.50% |

|

第12位 |

学術研究、専門・技術サービス業 |

10.60% |

第12位 |

製造業 |

9.40% |

|

第13位(同率) |

製造業 |

9.60% |

第13位 |

情報通信業 |

9.20% |

|

第13位(同率) |

情報通信業 |

9.60% |

第14位 |

複合サービス事業 |

7.80% |

|

第15位 |

建設業 |

9.20% |

第15位 |

金融業、保険業 |

7.70% |

出典:

厚生労働省 2019年(令和元年)雇用動向調査結果の概況「2.産業別の入職と離職」 図3 産業別入職率・離職率(令和元年)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/20-2/dl/gaikyou.pdf

同じく 令和2年雇用動向調査結果の概況「2.産業別の入職と離職」 図3-1 産業別入職率・離職率(令和2年(2020))

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/21-2/dl/gaikyou.pdf

上の表からわかるとおり、前年度と比較をしてみても、やはり、「宿泊業、飲食サービス業」の離職率が高いことがわかります。

飲食サービス業は、一般的に人材の入れ替わりが他業界に比べて多い業界ですが、昨年はコロナ禍が始まった影響で、会社側も採用を控えたのに加え、労働者側も転職を控える傾向があったと考えられます。

その影響もあり、例年よりも、離職率が下がっていると推察されます。

2020年度上半期に多かった離職理由は?

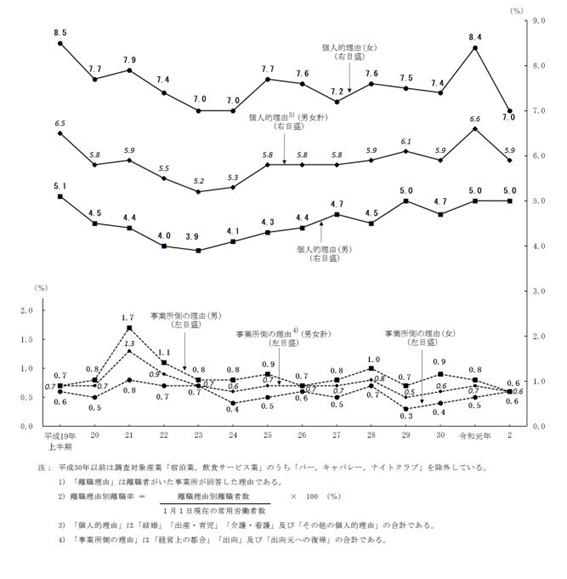

続いて、2020年度上半期における「離職理由別離職の状況」について見ていきます。

2020年度上半期における離職率を離職理由別に見ると、結婚や出産・育児、介護・看護をはじめとする「個人的理由」は5.9%で、前年度と比べて0.7%下がっていることがわかります。

一方、経営上の都合や出向および出向元への復帰などの「事務所側の理由」による離職は0.6%で、前年度と比べて0.1%下がっています。

ただし、2011(平成23)~2020(令和2)年の10年という長めのスパンで見ると、「個人的理由」による離職は右肩上がり。2011年度上半期の5.2%と比べて0.7%も増加しています。

一方、「事務所側の理由」による離職に関しては、2011~2020年にかけてほぼ横ばい状態。

少ない年度で0.5%、多い年度で0.8%と0.3%しか差がないことがわかります。

2020年については、女性の「個人的理由」が一気に1.4%下がっている一方で、事務所側の理由が0.1%上がっています。

コロナ禍で、業界によっては、会社都合で退職せざるを得ない状況があったケースもあるでしょうし、転職が難しいタイミングでもありましたので、個人的理由が一気に下がったのではないかと推察されます。

出典:

厚生労働省 令和2年上半期雇用動向調査結果の概要「5.離職理由別離職の状況」 図6 離職理由1)別離職率2)の推移(各年上半期)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/21-1/dl/kekka_gaiyo-05.pdf

- 入社3年目までの新卒社員の本当の離職理由とは?

離職理由は「個人的理由」と「事務所側の理由」の大きく2つに分けられますが、このうち個人的理由に関しては、ライフステージの変化に伴う離職だけでなく、さまざまな理由が考えられます。

そこで次に、労働政策研究・研修機構(JILPT)が公表している「若年者の離職状況と離職後のキャリア形成(若年者の能力開発と職場への定着に関する調査)※2」をもとに、入社3年目までの社員の離職理由について、具体的に見ていきましょう。

まずは、入社3年目までの新卒男性の離職理由を、理由として挙げた人が多かった順に紹介していきます。

≪入社3年目までの新卒男性の離職理由のデータ≫

|

離職理由 |

割合 |

|

労働時間・休日・休暇の条件がよくなかったため |

31.8% |

|

自分がやりたい仕事とは異なる内容の仕事だったため |

28.4% |

|

キャリアアップを目指すため |

28.1% |

|

肉体的・精神的に健康を損ねたため |

26.9% |

|

賃金の条件がよくなかったため |

26.9% |

|

会社に将来性がないと感じたため |

25.1% |

|

社内の人間関係がよくなかったため |

24.3% |

|

仕事がうまくできず自信を喪失したため |

22.0% |

|

希望する条件により合致した仕事が他に見つかったため |

18.2% |

|

ノルマや責任が重すぎて辛いと感じたため |

17.3% |

|

学校で学んだことや自分の知識、スキルを活かせなかったため |

9.6% |

|

倒産、整理解雇または希望退職に応じたため |

5.4% |

|

通勤が困難だったため |

3.4% |

|

結婚・(妻の)出産のため |

2.7% |

|

介護・看護のため |

1.2% |

|

その他 |

3.4% |

出典:

政策研究・研修機構(JILPT) 若年者の離職状況と離職後のキャリア形成(若年者の能力開発と職場への定着に関する調査) 図表5-1 「初めての正社員勤務先」を離職した理由(MA,性別,離職者全体)

https://www.jil.go.jp/institute/research/2017/documents/164_05.pdf

入社3年目までの新卒男性は、労働条件や仕事内容などに納得できていないことや、より高いキャリアを目指すために離職する人が多いことがわかります。

また、男性の場合は、自身のライフステージの変化で離職するケースは極めて少ないようです。

続いては、入社3年目までの新卒女性の離職理由を、理由として挙げた人が多かった順に紹介していきます。

≪入社3年目までの新卒女性の離職理由のデータ≫

|

離職理由 |

割合 |

|

結婚・出産のため |

33.8% |

|

肉体的・精神的に健康を損ねたため |

29.3% |

|

労働時間・休日・休暇の条件がよくなかったため |

28.7% |

|

人間関係がよくなかったため |

26.5% |

|

自分がやりたい仕事とは異なる内容の仕事だったため |

20.4% |

|

賃金の条件がよくなかったため |

18.6% |

|

仕事がうまくできず自信を喪失したため |

18.2% |

|

ノルマや責任が重すぎて辛いと感じたため |

16.9% |

|

会社に将来性がないと感じたため |

16.0% |

|

キャリアアップを目指すため |

13.4% |

|

希望する条件により合致した仕事が他に見つかったため |

9.2% |

|

通勤が困難だったため |

6.9% |

|

学校で学んだことや自分の知識、スキルを活かせなかったため |

5.7% |

|

倒産、整理解雇または希望退職に応じたため |

3.6% |

|

介護・看護のため |

1.0% |

|

その他 |

1.8% |

出典:

政策研究・研修機構(JILPT) 若年者の離職状況と離職後のキャリア形成(若年者の能力開発と職場への定着に関する調査) 図表5-1 「初めての正社員勤務先」を離職した理由(MA,性別,離職者全体)

https://www.jil.go.jp/institute/research/2017/documents/164_05.pdf

女性の離職理由で圧倒的に多いのは、結婚および出産という結果。

男性より女性の方が、自身のライフステージの変化により、離職を決意している人が多いことがわかります。

また、過度な仕事量や責任感ある仕事を任されたことなどから、肉体的・精神的健康を損ねている人も多いようです。

実に29.3%もの人が健康を損ねたと感じているということは、雇用する側も注目すべきポイントでしょう。

「うちは問題ない」と一蹴することなく、すべての企業が改めて従業員の肉体的・精神的負担を減らすための対策を講じる必要があるでしょう。

- 入社3年目までの新卒社員の3年後離職率は事業所規模が小さいほど高い

さらに、入社3年以内の新卒の離職に関して特筆すべきは、離職率の高さです。

厚生労働省が公表している「令和2年雇用動向調査結果の概要※3」によると、若年層の約3人に1人以上が3年以内に離職しているという結果が出ています。

また、事業所の規模が大きいほど、新卒3年以内の離職率は低い傾向にありますが、事業所の社員が5人未満の事業所にいたっては、新卒3年以内の離職率は60%前後にも上ります。

≪新規学卒就職者の事業所規模別就職後3年以内離職率≫

|

|

高校 |

大学 |

|

規模計 |

39.5% |

32.8% |

|

5人未満 |

62.0% |

56.1% |

|

5~29人 |

55.6% |

51.1% |

|

30~99人 |

46.5% |

40.1% |

|

100~499人 |

38.1% |

33.0% |

|

500~999人 |

32.5% |

29.9% |

|

1,000人以上 |

27.4% |

26.5% |

出典:

厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(平成29年3月卒業者の状況)

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00003.html

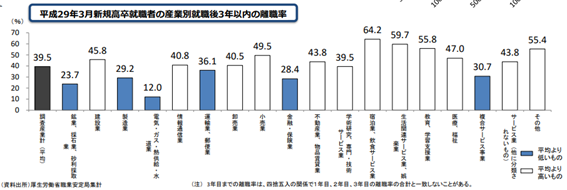

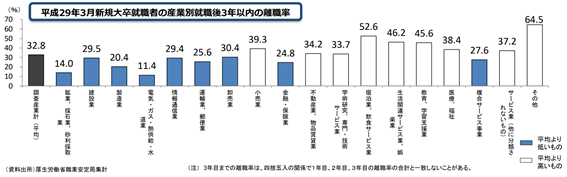

- 入社3年目までの新卒社員の産業別離職率

また、厚生労働省が公表している「平成29年3月卒業者の新規高卒就職者の離職状況※4」の産業別離職率を見てみましょう。

出典:

厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(平成29年3月卒業者の状況)平成29年3月新規高卒就職者の産業別就職後3年以内の離職率、平成29年3月新規大卒就職者の産業別就職後3年以内の離職率

https://www.mhlw.go.jp/content/11652000/000689481.pdf

高卒・大卒ともに平均より離職率が低い産業は、「鉱業、採石業、砂利採取業」「製造業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「運輸業、郵便業」「金融・保険業」「複合サービス事業」の6つの産業であることがわかります。

生活に欠かせないインフラ産業は特に、仕事が安定していることや、待遇面で満足が得られることから、離職率が低くなることが考えられるでしょう。

また、反対に高卒・大卒ともに平均より離職率が高い産業は、「小売業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教育、学習支援業」「医療、福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」「その他」となっています。

一覧を見ると、離職率が低い産業とは異なり、インフラ産業が少ないことが明らか。

また、待遇面での満足度が低い産業も多いようです。

- 新卒とはいえなくなる30代前半に多い離職理由は?

では、新卒ではない社員が離職する理由としてはどういったものが多いのでしょうか?

厚生労働省が公表している「平成30年若年者雇用実態調査の字概況※5」をもとに紐解いていきましょう。

現在の会社から転職したいと思っている若年正社員にアンケートを採ったところ、30~34歳の若年正社員が転職しようと思う理由第1位は、「賃金の条件がよい会社にかわりたい」(49.4%)でした。

さらに第2位は「労働時間・休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」(48.4%)と、いずれも条件面を重視していることがわかります。

新卒のころと比べて、家庭がある従業員も多くなることから、給与面および福利厚生面の充実はより一層重要になっていくのでしょう。

また、第3位は「将来性のある会社に関わりたい」(33.6%)。

20代とは違い、キャリアアップや将来について真剣に考えていくようになる30代にとっては、将来性が感じられない会社は、魅力的ではないといえるでしょう。

全体の離職率を下げること、新卒社員の離職率を下げることの両方を考えることが大切

上記で解説したとおり、入社3年以内の新卒社員の離職理由と、30歳を過ぎてからの社員の離職理由には違いがあります。

各業界、各企業は、その2つともを下げるための対策を講じることが大切です。

なぜなら、少子高齢化が進んでいる昨今、若手労働者は減少傾向にあるうえ、これからさらに減少していくことが考えられるからです。

つまり、新卒社員の早期離職率を下げるための対策をしておかなければ、企業にとって大切な「人財」が減っていく一方という状況になりかねません。

ちなみに、3年以内での早期離職による企業損失額は、1人当たり約820万円にも上るとされています。

(平均的な月給×12カ月+ボーナス2カ月分)×3年分に、採用前と採用後にかかる諸経費を算出すると、約820万円になるのです。

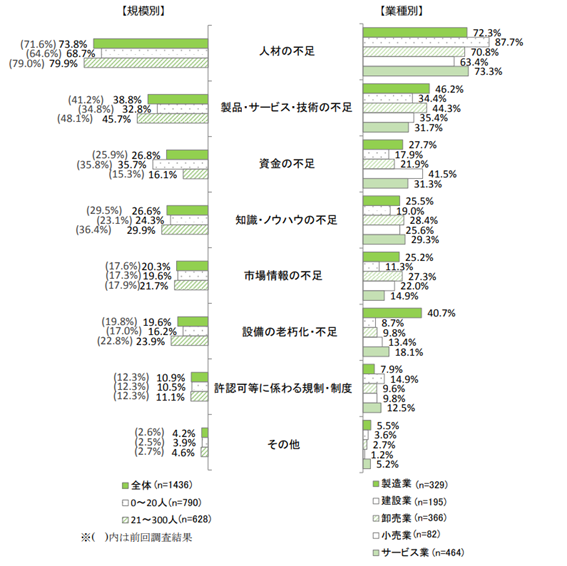

また、東京商工会議所が実施した「中小企業の経営課題に関するアンケート調査結果※6」の結果では、売り上げ拡大に取り組むうえでの課題として、既に70%近い企業が「人材の不足」を挙げています。

いい人材を確保できなければ、会社を大きく成長させていくことが難しくなるということです。

≪売り上げ拡大に取り組むうえでの課題≫

出典:

東京商工会議所中小企業委員会

中小企業の経営課題に関するアンケート調査結果(2017年3月)

3.売上について(3)売上拡大に取り組むうえでの課題

https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=97989

平均離職率および離職率につながる要因を知ることは、離職率を下げることにつながる

年代や産業別の平均離職率やその理由を知ることは、自社の離職率を下げるための第一歩。

特に、現在、自社が業界でどのようなポジションに立っているのか自覚するうえで、平均離職率に比べた自社の離職率を相対的に知っておくことは、今後の方針を考えるうえで役立つでしょう。

社員は会社を成長させていくために不可欠な大切な人財。

そのためにも「いま、社員が何に対して不満を感じているのか」「会社に対して何を求めているのか」など、企業の上層部はつぶさに観察していくことが必要です。

観察する際にまず注目すべきは、「個人の適性と配属された部署にミスマッチがないか」ということです。

また、「能力を活かしきれずに成果が出ず、辞めてしまっている社員が多いのか」、または「成果を上げている優秀な社員が辞める割合が多いのか」などもチェックすることが必要です。

能力を活かしきれずに辞めている場合は、採用プロセスによる人材の見極めがより改善ポイントになりますし、優秀な社員ほど辞めるという兆候が出ている場合は、社内の人間関係や人事評価制度などの見直しが必要なケースが多くなります。

離職率の高低を単に数値だけで見て判断するのではなく、その具体的な離職理由に目を向け対策を講じることで、大切な人財を手放すことなく組織の活性化と成長につなげていけるでしょう。

※1 厚生労働省「令和2年上半期雇用動向調査結果の概要」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/21-1/dl/kekka_gaiyo-01.pdf

※2 政策研究・研修機構(JILPT)「若年者の離職状況と離職後のキャリア形成(若年者の能力開発と職場への定着に関する調査)」

https://www.jil.go.jp/institute/research/2017/documents/164_05.pdf

※3 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」(平成29年3月卒業者の状況)

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00003.html

※4 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」(平成29年3月卒業者の状況)

https://www.mhlw.go.jp/content/11652000/000689481.pdf

※5 厚生労働省「平成30年若年者雇用実態調査の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-h30_09.pdf

※6 東京商工会議所 中小企業委員会「中小企業の経営課題に関するアンケート調査結果」(2017年3月)

https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=97989

【監修者プロフィール】

森田 英一

beyond globalグループ(シンガポール、タイ、日本)

President & CEO

大阪大学大学院 卒業。外資系経営コンサルティング会社アクセンチュア(当時、アンダーセンコンサルティング)にて人・組織のコンサルティングに従事。2000年にシェイク社を創業し、代表取締役社長に就任。主体性を引き出す研修や、部下のリーダーシップを引き出す管理職研修や組織開発のファシリテーションに定評がある。現在は、beyond globalグループのPresident & CEOとして、エンゲージメント向上プロジェクト、企業文化変革、経営者育成、組織開発、次世代リーダー育成、HRテック導入支援、各種プロジェクトを行っている。主な著作「「3年目社員」が辞める会社 辞めない会社」(東洋経済新報社)「一流になれるリーダー術」(明日香出版)「会社を変える組織開発」(php新書)等。日経スペシャル「ガイアの夜明け」 「とくダネ!」 等メディア出演多数。