ハラスメントの防止やハラスメントへの対策は、社員の健康を守り、経営上のリスクを回避するためにも、企業にとって必要不可欠な取り組みです。

しかし、ハラスメントへの取り組みを実施していても、思うような効果を得られていない企業も少なくありません。本記事では、ハラスメントが起こる背景、ハラスメント防止・対策方法、企業の取り組み事例などを紹介します。

目次

- ハラスメントとは

職場でハラスメントを経験した人の割合

企業のパワハラ対策は義務化されている

ハラスメントが起こる背景 - ハラスメントの種類

パワーハラスメント(パワハラ)

セクシャルハラスメント(セクハラ)

マタニティハラスメント(マタハラ)

パタニティハラスメント(パタハラ)

モラルハラスメント(モラハラ)

エイジハラスメント(エイハラ) - 企業にハラスメント対策が不可欠な理由

従業員の健康と安全を守る

企業イメージのダウンを避ける

離職を防ぐ

生産性の低下を防ぐ

訴訟リスクを回避する - ハラスメントの防止・対応方法

ハラスメントの予防

ハラスメントへの対応

被害者へのフォローアップ - ハラスメント撲滅への取り組み

コミットメントの発信

教育・啓蒙活動

社内体制の整備

調査とフィードバック - ハラスメント対策を実施する際の注意点

- 企業のハラスメント対策事例

パワハラ防止に向けての職場づくり

CSR推進の一環として対策を実践 - パルスサーベイでハラスメントの予兆を把握

- まとめ

ハラスメントとは

ハラスメントとは、職場や日常生活において、ある言動や行動が原因で相手に不快感を与えたり、人間としての尊厳を傷つけたりすることを指します。

パワーハラスメントは、職務上の地位や人間関係の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為や職場環境を悪化させる行為などが含まれます。たとえば、上司が部下に対して過度な叱責をおこなったり、無視といった人間関係からの切り離しをおこなったりする行為は、パワーハラスメントに該当します。

しかし、パワー(権限)自体は業務遂行に必要なものであり、客観的に必要な範囲での指導はパワハラとはみなされません。重要なのは叱り方や指導の方法にあり、相手を尊重したコミュニケーションが求められます。

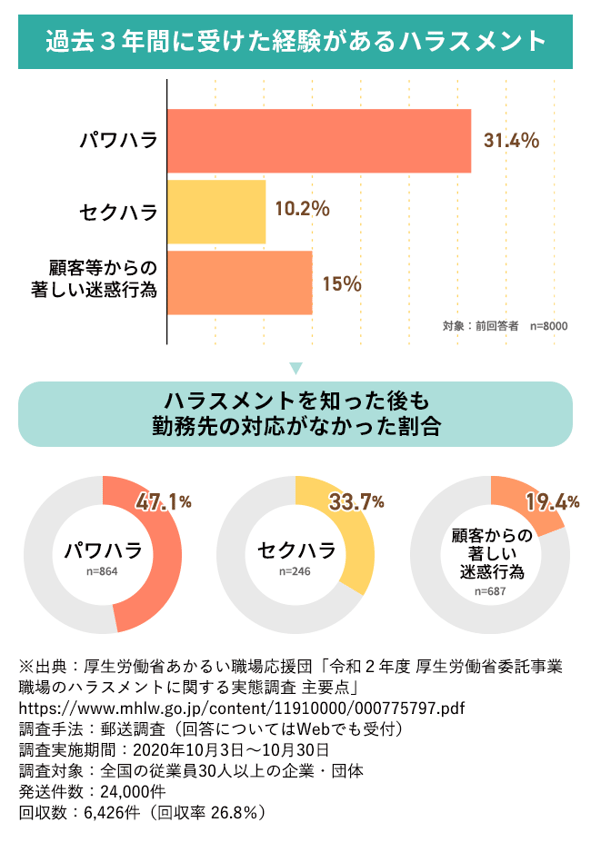

職場でハラスメントを経験した人の割合

職場でハラスメントを経験した人の割合に関する最新の調査結果は、その普及度と深刻さを浮き彫りにしています。職場でハラスメントを過去3年間で一度以上経験した割合は、以下のとおりです。

出典:厚生労働省あかるい職場応援団「令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査 主要点」

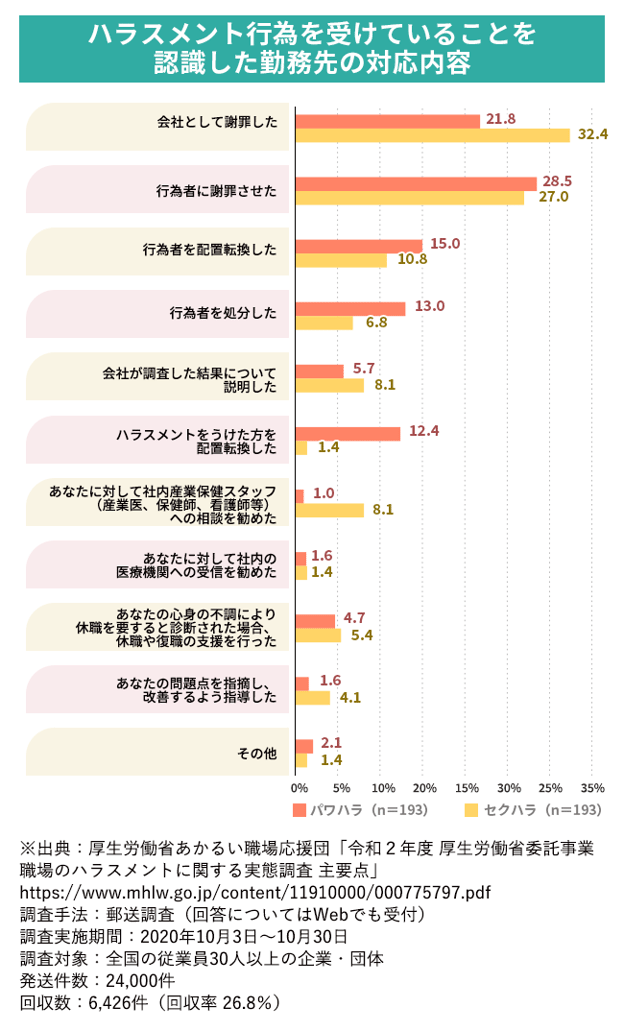

セクハラに対しては相談に乗ってくれたと回答した割合が高かった一方で、パワハラに対して職場の対応が不十分なことが浮き彫りになった結果とも受け取れます。また、パワハラやセクハラ認定後の職場がとった対応は、当事者や会社からの謝罪が一番多いです。

参考:厚生労働省あかるい職場応援団「令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査 主要点」

また、以前としてパワハラの割合は高くなっており、職場において権力関係に基づくハラスメントが依然として深刻な問題であると分かります。さらに問題となるのは、パワハラ行為に対して職場がしっかりと対応してくれていないことです。

パワハラ認定後でも職場が不対応だっというケースも2割を超えており、パワハラ被害者に対する対応の不十分さが目立ちます。

一方、セクハラ認定後は被害者に謝罪対応をしているケースもあり、パワハラとセクハラでは企業の対応に差があることがわかります。

職場でのハラスメントに対する意識は高まっているものの、対応が不十分なままになっている側面もあるため、企業としては各ハラスメントへの早急な取り組みが求められます。

企業のパワハラ対策は義務化されている

出典:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」

厚生労働省では、パワハラを「働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為」としています。

2019年に改正された労働施策総合推進法により、事業主は職場でのパワーハラスメント防止措置を講じることが義務付けられました。この法改正は、職場の人権に関わる許されない行為を防ぎ、企業にとっても職場秩序の乱れや人材の損失、社会的評価の低下などの問題を未然に防ぐためのものです。

パワハラの相談を理由とする不利益取扱いも禁止されています。

2022年4月からは、中小企業においてもこの義務が適用され、全ての企業がパワーハラスメント防止対策を講じる必要があります。事業主は、セクハラや妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント対策とともに、適切な措置を講じることが求められています。

ハラスメントが起こる背景

ハラスメントが起こる背景には、以下のものが挙げられます。

- 個人の意識差・無意識による偏見

- マネジメントスキルの不足

- 職場のコミュニケーション不足

- ストレスを感じやすい職場環境

これらの要因は、社員間の誤解や不満を生み出し、結果としてハラスメントへとつながるケースがあります。

たとえば、上司と部下の間での意識の違いや、性別や年齢などに対する無意識の偏見が、不適切な言動を引き起こす場合があります。マネジメントスキルが不足していると、適切な指導や評価がおこなわれず、過度なプレッシャーや不公平感を感じさせることがあります。

また、職場内でのコミュニケーションが不足していると、誤解が生じやすく、小さな問題が大きなトラブルに発展するケースもあります。

さらに、ストレスを感じやすい職場環境では、社員が精神的に不安定になりやすく、それがハラスメント行為につながる場合もあります。

これらの背景を理解し、適切な対策を講じることが、ハラスメントの予防には不可欠です。

ハラスメントの種類

ハラスメントには多様な種類があり、それぞれが職場において重大な問題を引き起こす可能性があります。

ハラスメントは職場の健全な環境を損ない、労働者の心身の健康に悪影響を及ぼすため、適切な対策と理解が求められます。

ここからは主なハラスメントの種類について解説します。

パワーハラスメント(パワハラ)

パワーハラスメント(パワハラ)は、職場での人間関係に深刻な問題を引き起こす行為です。

役職や権力を持つ人がその優位性を背景に、業務上の適正な範囲を超えた言動によって、社員の就業環境を損なうことによって生じます。

厚生労働省による定義では、「職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものであり、これら3つの要素を全て満たすもの」とされています。

具体的には、過度な叱責、無理な業務の強制、人格を否定するような言動などが含まれ、受ける側の労働者に精神的な苦痛を与えます。パワハラを受けた従業員のモチベーション低下は当然のこと、休職や退職も考えられます。場合によっては、うつ病の発症や自死してしまう可能性も否めません。

したがって、パワーハラスメントを未然に防ぐための対策や、発生した際の適切な対応策を講じることが、企業にとって非常に重要です。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

セクシャルハラスメント(セクハラ)は、職場の重要な問題の1つであり、性的な発言や行動が社員の労働条件や就業環境を悪化させる行為を指します。

厚生労働省によると、セクハラは「職場」においておこなわれる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることを意味します。この定義は、性的な内容の発言や行動が、社員にとって不快であり、その人の尊厳を傷つける可能性があることを明確にしています。

セクハラは、職場の信頼関係を損ない、被害者の心理的な負担を増大させるだけでなく、組織全体の生産性やモチベーションの低下を引き起こす可能性があります。

そのため、企業はセクハラを未然に防ぐための教育や啓発活動をおこない、発生した場合には迅速かつ適切に対応する体制を整えることが求められています。

マタニティハラスメント(マタハラ)

マタニティハラスメント(マタハラ)は、妊娠中や出産前後の女性労働者に対しておこなわれる嫌がらせを指します。

厚生労働省による定義では、職場において妊娠・出産、育児休業の申出・取得したことを理由に、上司や同僚から不利益な扱いや言動を受けることがマタニティハラスメントに該当します。これには、仕事の量や質の変更、昇進や賃金の不利益、場合によっては解雇や契約更新の拒否などが含まれます。

マタハラは、女性の職場での活躍を妨げるだけでなく、心理的なストレスや健康への悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため、企業はマタハラを未然に防ぐための対策を講じることが重要であり、妊娠や出産を理由とした不利益な扱いを禁止し、育児と仕事の両立を支援する環境を整備する必要があります。

パタニティハラスメント(パタハラ)

パタニティハラスメント(パタハラ)は、育児休業を申請したり取得したりした男性が職場で受ける嫌がらせを指します。

厚生労働省によると、パタハラは育児休業等を申出・取得した男性労働者の就業環境が害されることを意味し、これには直接的な言動だけでなく、周囲の風潮や態度による間接的な圧力も含まれます。

たとえば、育児休業の取得に対する否定的な意見や、キャリアへの悪影響をほのめかすような言動、育児休業後の職場復帰時に不利益な扱いを受けることなどが該当します。

このようなハラスメントは、男性が育児に積極的に関わる機会を妨げ、職場のジェンダー平等やワークライフバランスの推進にも悪影響を及ぼします。

企業はパタハラを未然に防ぐための教育や啓発活動をおこない、育児休業を取得しやすい環境を整えることが求められています。

モラルハラスメント(モラハラ)

モラルハラスメント(モラハラ)は、職場などで発生する精神的または肉体的な虐待の一形態であり、社員の人格や尊厳を傷つけ、精神的または肉体的に苦痛を与える行為を指します。厚生労働省によると、モラハラは、個人の尊重を欠いた言動や、過度な圧力、無視、孤立させることなどによって、労働者の心理的な健康を害するものとされています。

このような行為は、被害者に深刻なストレスや不安、自己尊重感の低下を引き起こし、場合によってはうつ病などの精神的な健康問題を誘発する場合もあります。

モラハラは、その性質上、目に見えにくいため、ハラスメントが発生していること自体が認識されにくい場合が多く、職場での健全なコミュニケーションや相互尊重の文化の醸成が重要となります。

企業は、未然にモラハラを防ぐための教育や啓発活動を積極的におこない、被害者が相談しやすい環境を整えることが大切です。

エイジハラスメント(エイハラ)

エイジハラスメント(エイハラ)は、年齢や世代に関する偏見や差別に基づく嫌がらせを指し、職場での人間関係や生産性に悪影響を及ぼします。

たとえば「若いからもっと頑張れ」というような年齢を理由にした過度な期待や、あるいは「年だから無理しないで」といった能力を年齢で決めつける言動など、さまざまな形で現れます。

これらの行為は、対象者に不快感やストレスを与え、職場のモチベーション低下や早期退職を引き起こす原因となり得ます。

企業はエイジハラスメントを防止するために、社内研修の実施や相談体制の整備、多様な年齢層の社員が互いを尊重し合う職場文化の醸成など、積極的な取り組みが求められます。これにより、全ての社員が年齢に関わらず公平に評価され、能力を最大限に発揮できる環境を作ることが重要です。

企業にハラスメント対策が不可欠な理由

ハラスメントを放置すると企業に大きなダメージを与える可能性があり、社員の心理的な健康を害し、職場の生産性やモチベーションの低下を招きます。また、企業のイメージやブランド価値にも悪影響を及ぼし、訴訟リスクや社会的な非難を受けてしまう可能性もあるでしょう。

さらに、ハラスメントが原因で優秀な人材が退職してしまうと、企業の成長や競争力の低下に直結するため、積極的にハラスメント対策を積極的におこなう必要があります。

従業員の健康と安全を守る

社員の健康と安全を守るためには、職場におけるハラスメント対策が極めて重要です。

企業は、ハラスメントに関わる言動をおこなった者に対して厳正に対処することを文書で明確化し、社員が安心して働ける環境を整える必要があります。

また、社員が利用しやすい相談窓口の設置は不可欠であり、場合によってはその運営を外部の専門機関に委託するのも有効な手段となります。

ハラスメントが発生した際には、迅速に対応して事実確認をおこない、事実が認められた場合には行為者に対して適切な訂正や処分を下すことが求められます。

出典:厚生労働省あかるい職場応援団「職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!」

企業イメージのダウンを避ける

ハラスメントが起こると、企業へのマイナスイメージは避けられません。

特にパワハラに関しては、事業主による対策が義務化され、是正勧告を受けたにも関わらず従わなかった場合、企業名が公表されます。ハラスメントを放置したとして公になれば、企業の社会的信頼は大きく損なうでしょう。

企業の社会的責任という観点からも、ハラスメントという社会問題に積極的に取り組む姿勢が求められています。企業がハラスメント対策を適切におこない、社員の健康と安全の保全は、社会からの信頼を維持し、良好な企業イメージを維持することにもつながります。

出典:e-GOV法令検索 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

離職を防ぐ

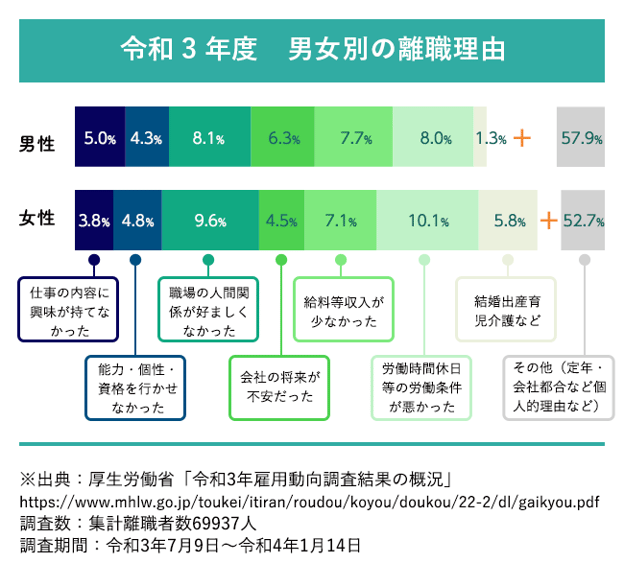

令和3年の雇用動向調査結果によると、転職入職者が前職を辞めた理由の中で、職場の人間関係によるものが「男性で8.1%」「女性で9.6%」と報告されています。人間関係の問題の中には、ハラスメントによるものも含まれると推察できます。

したがって、ハラスメントへの対策は離職率の上昇を防ぐ上で効果的な手段といえます。ハラスメント対策を強化すれば、社員が安心して働ける環境を整えられるでしょう。

そのためには、社員の声に耳を傾け、相談体制を整備し、教育・啓発活動を通じて、職場の人間関係を改善して、ハラスメントを未然に防ぐ取り組みが求められます。

生産性の低下を防ぐ

社員がハラスメントによって精神的な不安を感じたり、モチベーションが低下したりすると、その結果として個人の生産性も著しく低下します。特に、離職者が増加するとその影響は会社全体の生産性の低下に直結します。

職場で業績が上がらない、休職者や退職者が増えているといった状況が見られる場合、ハラスメント問題が背景にある可能性が高いため、早急に調査し対策を講じる必要があります。

ハラスメント事象が発生してしまうと、当事者への聞き取りや対応策の検討、社員のフォローなど、多大な時間と労力が必要となり、これらの対応により本来の業務から離れる時間が増え、生産性の高い仕事をおこなうのは難しくなるでしょう。

さらに、関係者が通常の業務に専念できなくなれば、職場全体の生産性も低下します。

訴訟リスクを回避する

ハラスメントが発生した場合、被害者からの訴訟提起により企業は大きな経済的損失や信用失墜のリスクに直面する可能性があります。

以下に、訴訟に発展したハラスメント事例を2つ紹介します。

【事例の概要】

Xは、A社のBサービスセンター(SC)で勤務するところ、その上司である、Yが、Xに対し「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います」などと記載された電子メールを、Xとその職場の同僚に送信した。Xはこのメール送信が、不法行為に当たるとして、損害賠償を求め、訴えを提起した。

【結論】

本件メールの表現において許容限度を超え、著しく相当性を欠くものであって、不法行為を構成する、とした上で、送信の目的、表現方法、送信範囲等を総合すると、賠償金額としては、5万円が相当と判断した。

引用:厚生労働省あかるい職場応援団「【第56回】上司が送ったメールの内容が侮辱的言辞として、損害賠償請求が認められた事案」

【事例の概要】

F社に勤務していたX(女性)が、精神障害の発症がF社の同僚等の職務に伴ういじめとそれに対する適切な措置がF社においてとられなかったという業務に起因するものであるとして、京都下労働基準監督署長がした療養補償給付不支給処分の取消しを求めた事案。

【結論】

Xに対するDら同僚の女性社員のいじめや嫌がらせは、いわゆる職場内のトラブルという類型に属する事実ではあるが、その陰湿さ及び執拗さの程度において、常軌を逸した悪質なひどいいじめ、嫌がらせともいうべきものである。

引用:厚生労働省あかるい職場応援団「【第51回】同僚社員によるいじめや嫌がらせが、その陰湿さ及び執拗さの程度において、常軌を逸した悪質なひどいいじめ、嫌がらせであるとされた事案」

ハラスメント問題は社会的な関心が高く、企業の対応が不適切であると判断されれば、社会的な非難を浴びるケースも少なくないため、積極的な対策が不可欠です。企業としてはハラスメント対策のポリシーやガイドラインを策定し、違反が報告された場合、独立した第三者による調査をおこない、公平かつ客観的な判断を仰ぎます。

ハラスメント行為が確認された場合には、適切な処分と対応をおこない、それを文書化することで、訴訟リスクを低減できるでしょう。また、被害を受けた社員との透明性あるコミュニケーションも大切です。

ハラスメントの防止・対応方法

.jpg?width=724&height=483&name=42-3%20(1).jpg)

ハラスメントの防止や、ハラスメントが起きてしまったときの対応は、どちらも職場での健全な環境を維持する上で極めて重要です。

ハラスメントの防止やハラスメントへの適切な対応を実施すれば、社員が安心して働ける職場を実現し、企業全体の生産性向上にもつながるでしょう。

ハラスメントの予防

企業はハラスメントに対する明確なポリシーを策定し、その内容を社員全員に周知することから始めます。このポリシーには、ハラスメントの定義、具体的な事例、報告手順などが含まれ、社員が理解しやすい形で提供します。

また、役員および社員全員に対するハラスメント防止のための教育や研修の定期的な実施も、予防策の一環として極めて重要です。研修を通じて、ハラスメントに関する知識を深め、予防意識を高められます。実践的なロールプレイやグループディスカッションを取り入れれば、より効果的な学習が可能です。

さらに、風通しの良いオープンなコミュニケーションの促進も、ハラスメント予防には欠かせません。社員が自由に意見を交換し、相互に尊重し合う文化を育むことで、ハラスメントの発生リスクを低減させられるでしょう。

ハラスメントへの対応

ハラスメントへ適切に対応するために、以下の対策をしておくことが大切です。

- ハラスメント被害者が相談できる窓口を社内に設置する

- 迅速な対応ができるよう「ガイドライン」を作成しておく

- ハラスメント対策に詳しい専門家に依頼して外部に相談窓口を設置する

ハラスメントへの対応においては、被害者の声に耳を傾け、その訴えを真摯に受け止めることが重要です。

相談窓口を通じて、被害者が安心して相談できる環境を整えておき、万が一問題が発生した際には、ガイドラインにしたがって迅速に事実関係を調査し、適切な対応をおこなうことが求められます。

また、ハラスメント対策の専門業者や法律事務所、社会保険労務士事務所などと連携すれば、より効果的な対応策を講じられるでしょう。

被害者へのフォローアップ

ハラスメント被害者へのフォローアップは、企業が社員の心理的サポートを提供するだけではなく、再発防止策を講じることも含まれます。

まずは、被害者が安心して相談できる窓口を社内外に設置し、保健師、産業医、臨床心理士などの専門家によるサポートを受けられるようにすることが重要です。

また、ハラスメント事例の発生時には、作成したガイドラインに沿って迅速に対応し、行為者に対しては再発防止研修の実施が推奨されます。厚生労働省では、再発防止策として、取り組み内容の定期的な検証・見直しが効果的であるとしています。

行為者の処分だけでなく、相談者にとって職場が安全で快適な環境となっているか、行為者が同様の問題を起こす恐れがないか、新たな行為者が発生する環境となっていないかを考慮することが大切です。

出典:厚生労働省あかるい職場応援団「パワハラ対策7つのメニュー」

ハラスメント撲滅への取り組み

.jpg?width=724&height=483&name=42-4%20(1).jpg)

職場のハラスメントを無くすためには、さまざまな取り組みをおこなう必要があります。ここで紹介する取り組みは重要な内容となるため、しっかと確認していきましょう。

コミットメントの発信

経営層のコミットメントの発信は、ハラスメント撲滅に向けて重要な取り組みです。

経営トップがハラスメント対策の重要性を明確にし、組織全体にその方針を浸透させることで、職場にハラスメント防止文化が根付きます。その一環として、ハラスメント防止の委員会設置も含まれ、専門の委員会やチームがハラスメント対策の策定や実施、評価をおこないます。

企業には、経営トップからの明確なメッセージをもとにハラスメント防止のための具体的な方策を講じ、社員が安心して働ける環境を実現することが求められています。

教育・啓蒙活動

企業はハラスメント撲滅に向けて、定期的な研修を実施し、啓発ポスターやリーフレットを職場の目に付く場所に掲示することが推奨されています。

また、ハラスメント研修を入社時だけでなく昇進時や年次ごとにも実施して、ハラスメントに対する認識を高めていくのも重要です。研修では実際のハラスメント事例を取り上げ、グループディスカッションやワークショップを通じて理解を深める「事例学習」も効果的でしょう。

社内体制の整備

社員が安心して情報提供や相談ができる環境を作るため、電話、メール、面談など、多様な方法で相談を受け付けられるような体制を整えましょう。

また、匿名で通報ができるホットラインを設置すれば、社員が身元を明かすことなく問題を報告できるため、より相談しやすい環境になります。

さらに、弁護士、社会保険労務士、医師、臨床心理士などの専門家と連携すれば、ハラスメント対応の強化が可能です。これらの専門家は、ハラスメント問題に対する具体的なアドバイスやサポートを提供してくれるため、企業が適切な対応をおこなうための重要な人材となります。

調査とフィードバック

社員を対象にしたアンケート調査は、パワーハラスメントの実態把握、会社の姿勢の周知、社員の知識向上、社員の理解深化など、多くのメリットがあります。アンケート調査により、社員からの率直な回答を得られれば、ハラスメントの予防や解決に向けた有効な取り組みが可能になります。

アンケートの実施にあたっては、調査の仕様を決め、質問を定め、実際に調査を実施し、回収したアンケートを集計・分析し、結果を活用するという流れが理想です。

また、アンケートの実施方法には紙、電子ファイル、インターネットなどがあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。とくに紙媒体によるアンケートでは、筆跡から個人が特定される危険があるため注意しましょう。

人事業務の支援ツールなどでパルスサーベイを実施すれば、手間やコストを軽減でき、匿名性も保持できます。調査結果については、経営陣やトップのメッセージとともに全社員へフィードバックし、その際に個人が特定されないよう抽象化することも忘れてはいけません。

出典:厚生労働省「職場のパワーハラスメント対策取組実施前の実態把握/取組実施後の効果把握のためのアンケート実施マニュアル(第2版)」

ハラスメント対策を実施する際の注意点

ハラスメント対策の実施には、以下の点に注意しましょう。

- 匿名性の担保

- 被害者への了承

- 中立的な立場

ハラスメントはセンシティブな内容を含むため、匿名でも相談できる体制がとても重要です。

匿名性が保証されていないと、相談者が躊躇してしまう可能性もあります。もし相談内容が漏洩したとなれば、企業の信頼は失墜してしまいます。

また、ハラスメント行為者や第三者に事実確認をする際は、事前に被害者の了承を得る必要があります。事実確認をする際には、中立的な立場で話を聞くことが大切であり、すべての関係者の意見を公平に聞き、適切な対応を検討しましょう。

企業のハラスメント対策事例

.jpg?width=724&height=483&name=42-6%20(2).jpg)

ここからは企業のハラスメント対策について、いくつか事例を紹介します。ハラスメント対策実施の参考にしてください。

パワハラ防止に向けての職場づくり

メーカーのJ社では、パワハラに相当するような不適切な言動が咎められずに放置されるような状況や雰囲気があったため、パワハラ対策への取り組みを始めました。

具体的には、役割別研修(入社時や役職昇進時の研修など)、事業所研修、グループ会社研修などでセクハラ・パワハラ防止に向けたプログラムを積極的に展開しています。

今後はさらに職場の人権意識を高め、良好な職場のコミュニケーションと信頼関係を構築することを目指しています。

出典:厚生労働省あかるい職場応援団「【第3回】 パワハラ防止に向けての職場づくりについて」

CSR推進の一環として対策を実践

メーカのL社では、社内で「改めてハラスメント対策の取り組みを強化していく必要があるのでは?」という意見が出始めたため、本格的なハラスメント対策を始めました。

具体的には、取るべき行動をわかりやすくまとめた『行動規範ガイドライン』を発行し、さらに『ヘルプライン』という内部通報制度を創設しています。

今後はセクハラも含めた「ハラスメント」として防止規定を作成や整備をおこなう予定としています。

出典:厚生労働省あかるい職場応援団「【第4回】CSR推進の一環として対策を実践」

パルスサーベイでハラスメントの予兆を把握

パルスサーベイは、社員の満足度を測定したり、職場環境に関する意識調査をしたりする際に用いられる調査方法の1つです。

社員への負担が少なく、高頻度で実施できるため、習慣化されやすいという特徴があります。また、通常のアンケート調査とは異なり、リアルタイムで職場の状況を把握することが可能です。

パルスサーベイの活用は、ハラスメントによるメンタル不調・休職・離職などを未然に防げる可能性が高くなります。パルスサーベイが実施できる「Geppo」の導入により、人事からは見えていなかった支店でのセクハラやパワハラに悩んでいる社員がいたことが明らかになり、実際にその社員の離職を防ぐことができた、事例もあります。

ハラスメント撲滅への取り組みにおいて、パルスサーベイが実施できるGeppoのような支援ツールは、企業にとってとても貴重なツールとなるでしょう。

まとめ

ハラスメント対策・防止に関する取り組みは、健全な職場環境を作り、社員の安全と健康を守るために不可欠です。

企業がおこなうべき対策には、ハラスメントの未然防止、発生時の適切な対応、そして根絶に向けた取り組みが含まれ、経営トップからの明確なメッセージの発信が重要です。

これにより、ハラスメントに対する企業の姿勢が社内外に示され、社員の意識が高まります。

また、役員や社員への教育・啓蒙活動を通じて、ハラスメントの定義や事例、対処法などについての理解を深めることも求められます。

ハラスメントを未然に防ぐためには、ツールを活用したパルスサーベイの実施も有効となるでしょう。

【監修者プロフィール】

木下 洋平

合同会社ミライオン

株式会社リクルートや教育研修会社での勤務後、現在は独立した専門家として活動。

キャリアコンサルタント資格を取得し、400人以上の個人のキャリア開発をサポート。

また、企業向けの人材育成・組織開発コンサルティングも手掛けており、個人と組織の両面での支援を行っている。