ここ数年、看護師の離職率の高さが問題 となっています。

特に新型コロナウイルス感染症の拡大により、看護師の負担が増えたことによって、今後離職率がますます増加することが懸念されます。

この事態に対応するために、病院側でどんなことができるのでしょうか。

今回は、看護師の離職の現状とその原因、離職を防ぐために今すぐ病院が取り組みたいことについて解説します。

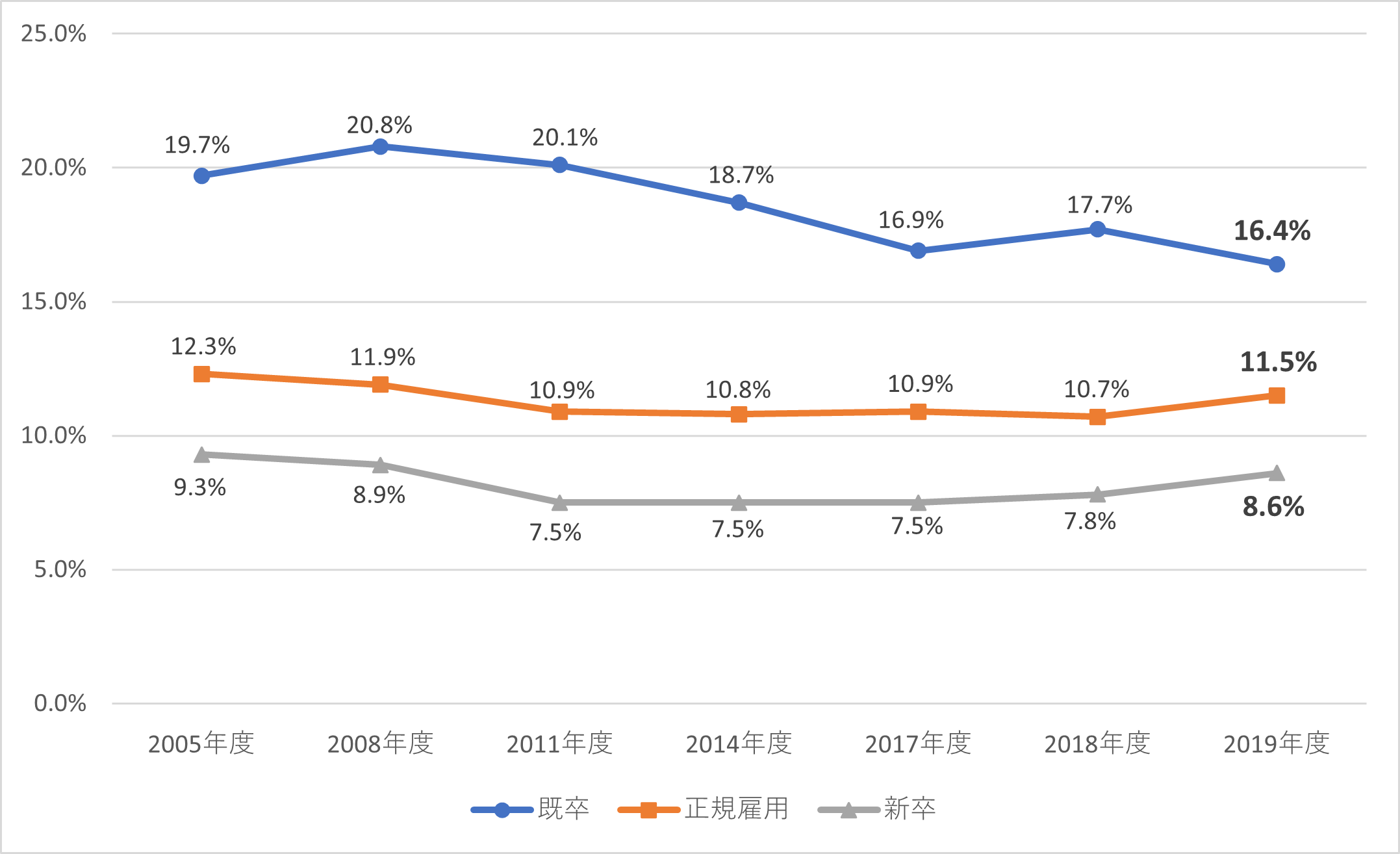

新型コロナ前、看護師の離職率は11.5%。新型コロナ後に離職はさらに加速。

公益社団法人日本看護協会がまとめた「2020年 病院看護実態調査」(※1)によれば、2019年度の離職率は、正規雇用看護職員が11.5%となっています。

さらに採用形態別に見ていくと、新卒採用者が8.6%と、前年に比べて0.8 ポイント上昇しています。

既卒採用者(新卒ではない看護職経験者)の離職率は16.4%と、前年に比べて1.3ポイント減少しているものの、正規雇用全体では、過去10年間で最も高い数値となっています。

参照:

公益社団法人 日本看護協会

「2020年 病院看護実態調査」

図1 病院看護職員の離職率の推移 より作成

https://www.nurse.or.jp/up_pdf/20210326145700_f.pdf

次に、新型コロナと看護師の離職率の関係性を見てみましょう。

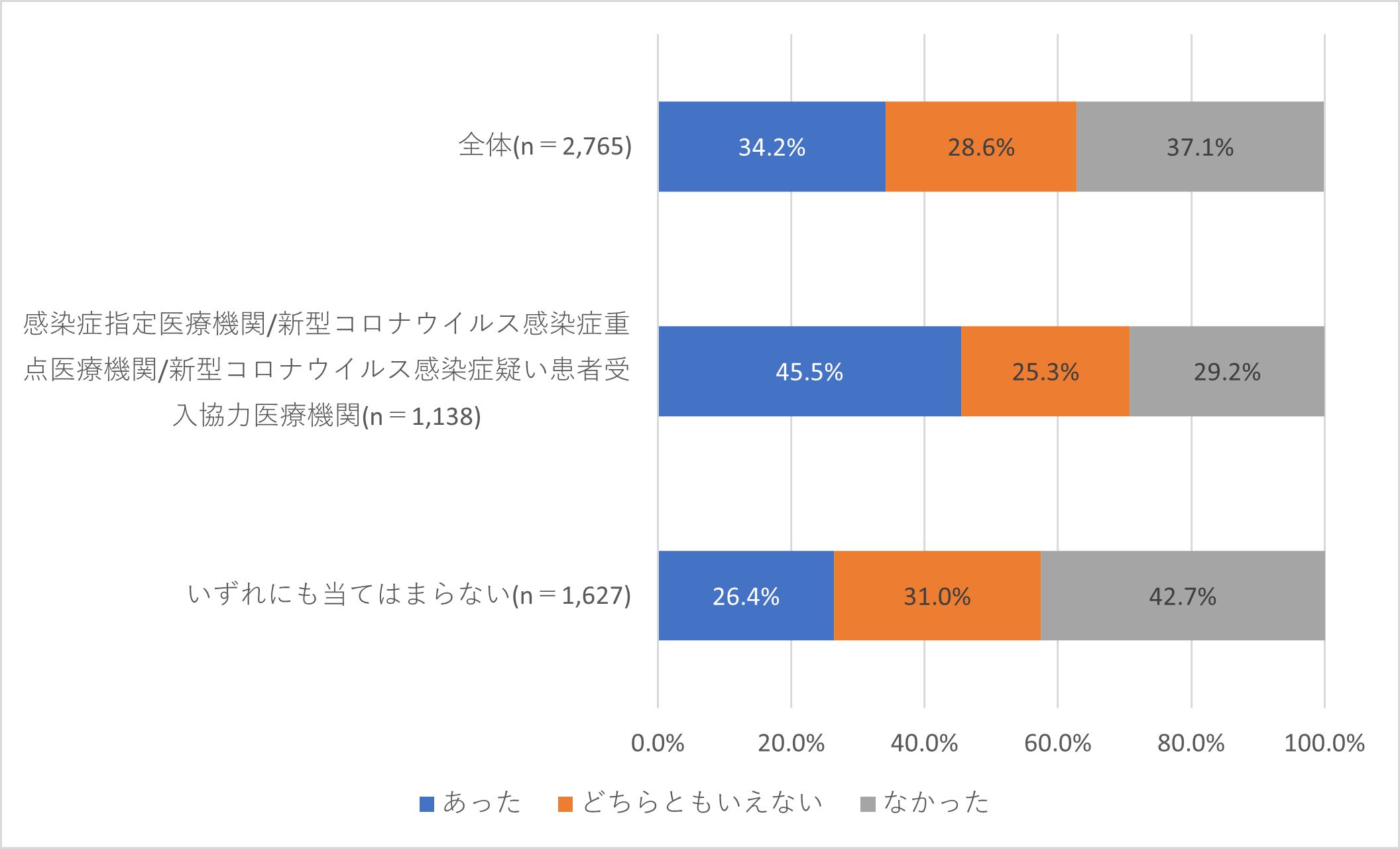

2020年9月、同協会が全国の8,257 病院を対象に行った「看護職員の新型コロナウイルス感染症対応に関する実態調査」(※2)によれば、15.4%の病院が「新型コロナウイルス感染症対応による労働環境の変化や感染リスク等を理由とした離職があった」と回答しています。

特に感染症指定医療機関等では 21.3%が「離職があった」と回答しており、それ以外の病院より高い数値となりました。

参照:

公益社団法人 日本看護協会

「看護職員の新型コロナウイルス感染症対応に関する実態調査」結果概要

図6 看護職員の不足感(病院の感染症対応別クロス集計) より作成

https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/press/pdf/press_conference1222/01.pdf

看護職員の不足感については、34.2%の病院が「看護職員の不足感があった」と回答しています。

実際に病院で看護職員が不足した場合、「病棟再編成や配置転換等により院内で人手を確保した」という回答が68.9%と最多。

その一方で、「新規採用した」は23.3%にとどまりました。

調査によれば、コロナ禍において看護師の新規採用は困難であり、たとえ雇うことができたとしても、「潜在看護職員の知識・技術の程度がわからない」「感染拡大下では教育・研修の余裕がない」といった声も多く聞かれました。

こうした調査結果から、以前より離職率の高さに悩んでいた看護業界は、新型コロナの影響でさらに離職が加速することが懸念されます。

看護師の離職率が高い5つの原因

人気の職業である看護師は、その一方で、離職率が高いことでも知られています。

さらに、上記調査からもわかるとおり、新型コロナの感染拡大が看護師の負担を増やし、離職率上昇に拍車をかけることも懸念されます。

そもそも、なぜ看護師の離職率は高いのでしょうか。主な5つの原因を挙げてみましょう。

- 看護師の離職率が高い原因。

(1)慢性的に人手不足が続いており、一人あたりの負荷が高い

現在日本では、世界に例を見ないスピードで高齢化が加速しています。

そのため、病院だけでなく介護施設や在宅看護でも看護師が必要とされるケースが増えており、看護師の需要は非常に高くなっています。

一方で、看護師一人あたりの負荷は増加。

夜勤や超過勤務など過重労働が続いた結果、オンとオフの区別を明確に付けることが難しくなり、心身ともに疲弊して看護師を退職、と見られるケースが目立ちます。

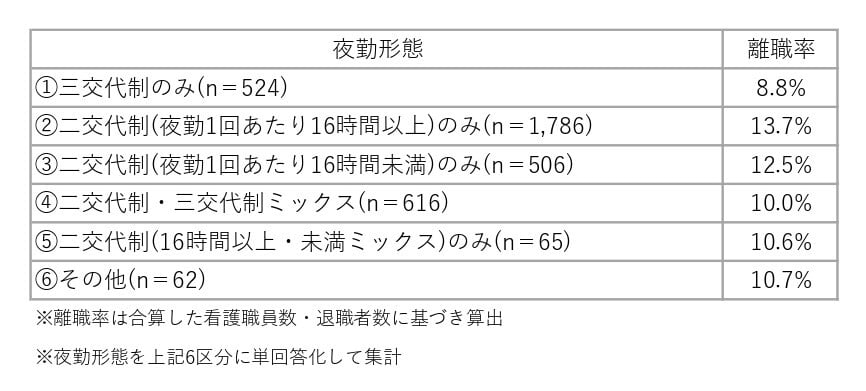

それを裏付けるのが、先述の「2020年 病院看護実態調査」(※1)で明らかになった、夜勤形態別の離職率のデータ。

夜勤形態を「二交代制のみ、三交代制のみ、二交代制と三交代制のミックス、その他」に分類して離職率を調査したところ、「二交代制(夜勤1回あたり16時間以上)のみ」が13.7%と最も高い結果になりました。

反対に、1回あたりの連続労働時間が短い「三交代制のみ」は8.8%という結果に。

このデータから、過重な労働環境ほど離職率が高いということがわかります。

参照:

公益社団法人 日本看護協会

「2020年 病院看護実態調査」

表5 夜勤形態別 正規雇用看護職員の離職率 より作成

https://www.nurse.or.jp/up_pdf/20210326145700_f.pdf

(2)女性が多い職業であるため、結婚や出産などのライフイベントに伴う離職が多い

看護師は、女性の占める割合が非常に高い職業です。

そのため、結婚や出産などライフイベントによる影響を受けやすく、それらのタイミングで離職するケースも少なくありません。

もちろん、子育てが一段落してから看護師として復職する人もいます。

ただしその場合は、パートやアルバイトなど時間を調整しやすい雇用形態を選ぶ人が多くなります。

(3)スキルアップやキャリアアップのため

看護師は資格を伴う専門職です。

そのため、専門性を高めるために、スキルアップやキャリアアップを目指して転職する人もいます。

たとえば、専門分野に特化した医療機関へ転職したり、先進的な医療を提供する高度医療センターや大学病院へ転職するなどのキャリアパスがあります。

(4)転職先を見つけやすい

昨今の人手不足から、人材を募集している医療機関が多いため、転職先を見つけることは、それほど難しくありません。

看護師は流動性が高い職種であるともいえるでしょう。

(5)職場の人間関係による悩み

看護師は、さまざまな職種の方と連携して働くことが求められます。

看護師同士はもちろん、医師、薬剤師、検査技師、理学療法士、管理栄養士、さらには患者さんやその家族ともうまく関わっていかなければなりません。

そのため、人とのやりとり・人間関係といったところでうまくいかないと、ストレスが積み重なり、退職に至ってしまいます。

このように、看護師の離職率が高い原因にはさまざまな要素があります。

上記の原因が一つではなく複数重なって離職につながっている、というケースもあるでしょう。

次の章ではこれらの対策について解説していきます。

病院内でできる対策で、看護師の離職率を低下させる

それでは、看護師の離職率を下げるために、病院はどのような対処をすべきなのでしょうか。

先程の離職率が高い5つの原因」の対策を解説します。

(4)転職先を見つけやすい、については病院の外に原因があるため、病院側では対策のしようがありませんが、それ以外の4つについては対策を打つことが可能です。

まずは、下記「ポジティブな離職理由」2つについての対策からご紹介します。

- ポジティブな離職理由への対策

(2)女性が多い職業であるため、結婚や出産などのライフイベントに伴う離職が多い

→対策:産休・育休に関わる制度を充実させる。復職しやすい制度づくりを行う。

就業する方の多くが女性である看護師は、結婚や出産など、ライフイベントのタイミングで離職するケースが多いことをそもそも考慮しておく必要があります。

そのため、産休・育休の制度を充実させるということが有効な対策となります。

そうした制度を整えておくことは、看護師にとっての病院の価値や魅力を高めることにつながるため、離職対策としてだけでなく、採用の面でも有用な対策の一つになります。

(3)スキルアップやキャリアアップのため

→対策:資格取得時のインセンティブ・お祝い金制度を設ける

スキルアップやキャリアアップを目的とした離職への対策として、病院内で資格取得時のインセンティブやお祝い金制度を設けるのも、離職率を低下させる助けとなります。

「病院は看護師のスキルアップやキャリアアップをサポートしています」という姿勢を看護師に伝えることにつながりますし、その病院を離れなくともきちんとスキルアップしていける、というキャリアプランをイメージしてもらうことにもつながるでしょう。

続いて、下記「ネガティブな離職理由」2つに対してできる対策をご紹介します。

- ネガティブな離職理由への対策

(1)慢性的に人手不足が続いており、一人あたりの負荷が高い

→対策:無駄な作業が発生していないか見直し、効率化を図る

採用によって人手を増やす、も、もちろん有効な対策ですが、それだと慢性的な人手不足に対しては、採用コストがかかり続けることになってしまいます。

採用=人を増やす、ではなく、業務を減らす、に目を向けてみると良いかもしれません。

看護師の業務は非常に広範囲にわたります。

一人あたりの負荷を減らすためにも、まずは業務内容を一通り見直し、省略できる業務はないか、もっと効率良くできる業務がないかといったことを、検討することが有用です。

たとえばですが、長年の慣習として続けてきたけれど形骸化している作業がないか、を現場の看護師と確認して、作業のスリム化をしてみてはいかがでしょうか。

また、現場のデジタル化を推進することで、患者データの共有や看護の引き継ぎ作業が大幅に効率化できるかもしれません。

その他にも、AIやICTを活用することで、業務を効率化できる余地があるかもしれません。

こうしたことを一つ一つ見直すことで、看護師一人あたりの負担軽減を目指しましょう。

(5)職場の人間関係による悩み

→対策:看護師一人ひとりが悩みをかかえこまずに相談できる仕組みをつくる

看護師の退職理由が「病院内の人間関係に疲れてしまった」、あるいは、「仕事に不安が多いけれど、誰にも相談できずつらくなってしまった」というようなケースに対しては、組織として看護師のストレスマネジメントを行う仕組みづくりをしておくことが対策になります。

具体的には、看護師が人間関係で悩んだときに気軽に相談できるような窓口・ホットラインを病院内に設置しておく、といった対策などです。

以上、それぞれの離職理由に対し対策を挙げてきましたが、それぞれに共通して病院がとれる最初の対策は、「看護師一人ひとりとのコミュニケーションを密にする」ということかもしれません。

キャリアプランやプライベート、職場環境について、看護師一人ひとりが何を大切にし、何を悩んでいるのかをまず理解することができれば、効果的な離職予防の打ち手が見えてくるものと考えます。

コロナ禍だからこそ、看護師の「心身の健康」を守るために

看護師の離職が多い原因として「ストレス」がある、と説明してきましたが、コロナ禍で、看護師が抱えるストレスはさらに大きなものになっています。

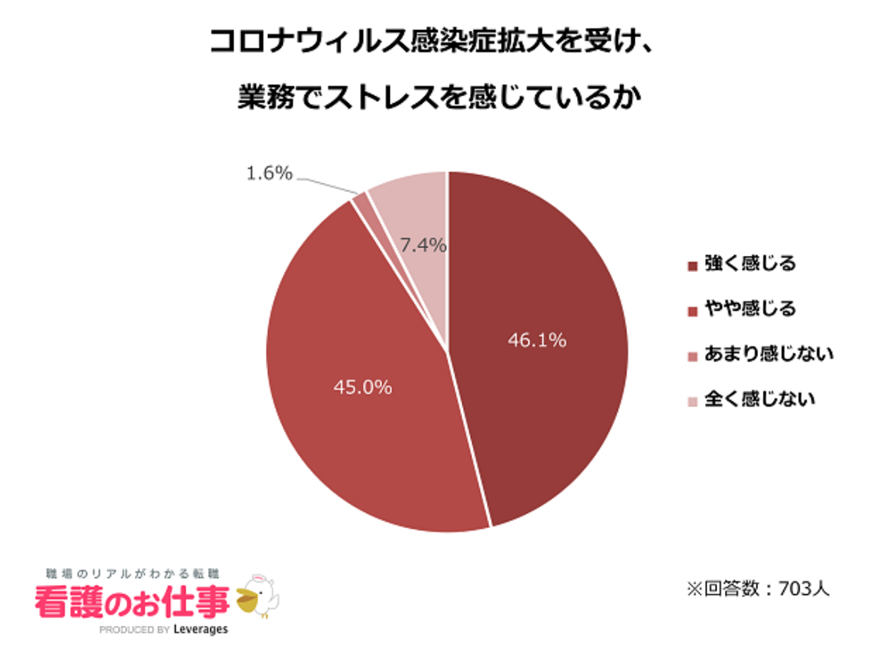

レバレジーズメディカルケア株式会社が発表した、看護師920人に行った「新型コロナウイルス感染症拡大を受けてのストレスに関する実態調査」(※3)によれば、新型コロナ患者に直接関わる業務従事の有無に関わらず、看護師の9割超がストレスを感じていることがわかります。

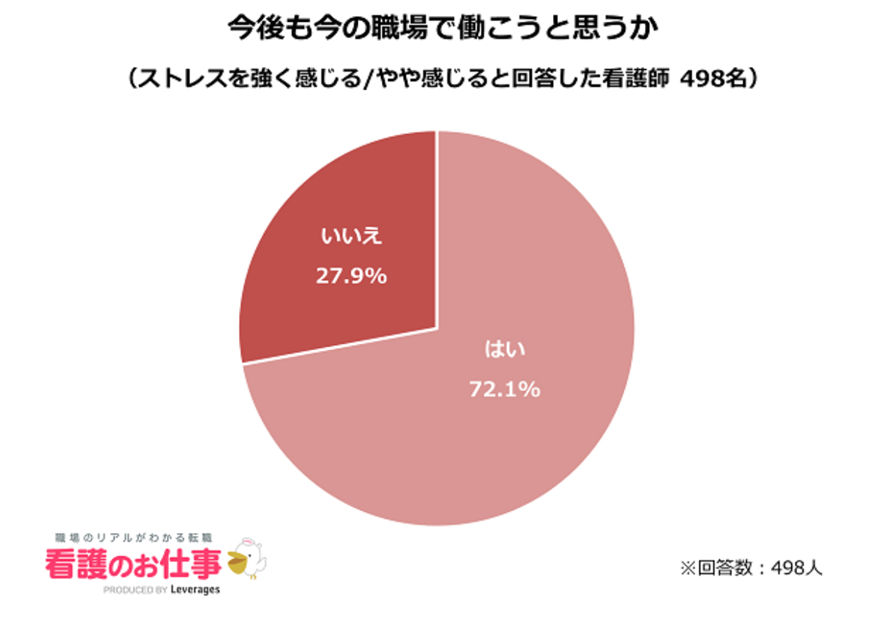

感染拡大を受けてストレスを「強く感じる」「やや感じる」と回答した看護師に、今後も今の職場で働こうと思うかを尋ねたところ、「いいえ」が27.9%という結果に。約3割が退職の意向を示しています。

こうしたデータから、コロナ禍において、看護師のストレス対策の必要性はますます高まっているものと考えられます。

このような心理的負担に対するケアを、病院側はどのように行うべきでしょうか。

ケアを始めるためには、まず看護師一人ひとりのコンディションを把握することが有効です。

また、人のコンディションはその時々によって変化するため、定期的に把握しておくことで、さらに有用なケアが可能になります。

具体的には、従業員のコンディション変化を発見できるような、アンケート型のツールを導入するのも良いでしょう。

なかなか対面では話せない悩みや不安なども、WEB上のアンケートでは気兼ねなく回答できる、という利点もあります。

そうしたアンケートの結果を集計し、フォローが必要な人を早期に検知することで、突然の離職が起こる前に先手を打てる、ということがツールを活用するメリットです。

収束が予測できないコロナ禍においては、長期的な視点で看護師のストレスマネジメントを行っていく必要があります。

看護師の心や体の健康を守り、整った体制をキープしながら、その先の患者の命を守リ続ける、ということが病院のあるべき姿といえるでしょう。

※1 公益社団法人日本看護協会「2020年 病院看護実態調査 結果」

https://www.nurse.or.jp/up_pdf/20210326145700_f.pdf

※2 公益社団法人日本看護協会「看護職員の新型コロナウイルス感染症対応に関する実態調査 結果概要」

https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/covid_19/press/pdf/press_conference1222/01.pdf

※3 レバレジーズメディカルケア株式会社「新型コロナウイルス感染症拡大を受けてのストレスに関する実態調査」

https://kango-oshigoto.jp/media/article/3378/

【監修者プロフィール】

吉田 寿

HRガバナンス・リーダーズ株式会社

指名・人財ガバナンス部 フェロー

BCS認定プロフェッショナルビジネスコーチ

早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。

富士通人事部門、三菱UFJリサーチ&コンサルティング・プリンシパル、ビジネスコーチ常務取締役チーフHRビジネスオフィサーを経て、2020年10月より現職。

“人”を基軸とした企業変革の視点から、人財マネジメント・システムの再構築や人事制度の抜本的改革などの組織・人財戦略コンサルティングを展開。

中央大学大学院戦略経営研究科客員教授(2008年~2019年)。

早稲田大学トランスナショナルHRM研究所招聘研究員。

主要著書『働き方ネクストへの人事再革新』(日本経済新聞出版)等多数。