パルスサーベイの具体的な実施方法と質問内容は?

- 「調査→分析→対策」のサイクルを回そう

それでは実際にパルスサーベイを導入するにあたっては、どのようなプロセスが必要なのでしょうか。

具体的な実施の流れについて、順を追って見ていきましょう。

(1)目的の明確化

まず、準備の段階で第一に行わなければならないのが、「目的の明確化」です。

何のためにパルスサーベイを導入するのか、そもそもの理由をはっきりさせておく必要があります。

目的もなく漠然と調査を行ってしまうと、回答データをうまく活かすことができず、状況改善のための適切な改善策を打ち出すことはできません。

それでは調査を行う意義自体がなくなり、ただ調査実施にかかる手間や負担だけが増えてしまいます。

そうなることを防ぐためにも、調査を通して何を明らかにしたいのか、それに対してどのように対応するのか、ということを事前に決めておくことが重要です。

(2)質問内容の決定

そのうえで、目的に応じた質問内容を具体的に決定していきます。

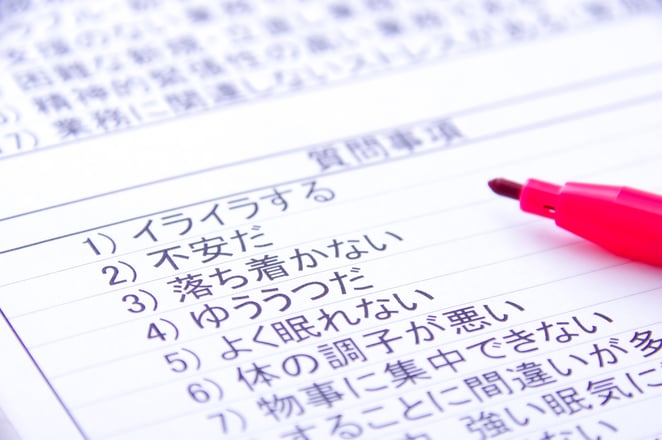

たとえば「体調」「業務内容」「人間関係」についてなど、社内の状況などを踏まえ、現時点でどのような課題がありそうか、また今後どのような問題が起こりそうか、調査仮説を立てて内容を絞り込んでいきます。

その際、質問項目は決して増やしすぎないように注意しましょう。

短いサイクルで頻繁に行うパルスサーベイは、あくまで簡単に回答できることが大前提となる調査方法です。

質問が多すぎると負担が大きくなるため、いい加減な回答の増加や回答率の低下を招いてしまいます。

そういった事態を防ぐためにも、参加者が手間や時間をかけずに気軽な気持ちで答えられるよう、工夫することが大切です。

(3)調査の実施、回答の集計・分析

目的や質問内容が決まったら、いよいよ実際の調査に入ります。

ここで最も重要なポイントとなるのが、集計した回答をどのように分析し、活用するのかということです。

先にも述べたようにパルスサーベイは、高い頻度で定期的に質問調査を繰り返すため、時系列での細かい変化や推移を容易に確認できるという特徴をもっています。

それは従業員一人ひとりのコンディションを把握するのに最適ですが、分析の仕方によっては、組織的な課題が見つかることもあります。

その分析の仕方とは、具体的には、集計結果を全社で見た場合、部門ごとに見た場合、チームや役職ごとに見た場合など、カテゴリーごとにどのように推移しているのか、多角的に分析する方法です。

これによって個人のみならず、組織的な問題・課題を早期に発見することや、その原因の究明に役立てることができます。

(4)対応策の検討・実行

調査で見つかった課題に対しては速やかに解決策を講じ、できるだけ迅速に対応することが重要です。

回答に変化が見られた従業員に対しては、1 on 1や個別面談の機会を設けるなど、必要に応じて随時フォローアップを行うようにしましょう。

なお、調査を重ねるうちに、すぐに対応ができない課題や問題が見えてくるケースもあります。

たとえば「どうやら人事評価に対して不満がありそうだ」「経営方針に不満があるのかもしれない」といった場合です。

この場合、その原因が具体的にはどこにあるのか、センサスなどの大規模な調査で深掘りすると良いでしょう。

パルスサーベイで見えてきた課題を、センサスやモラールサーベイなどでより具体的に深掘りすることで、原因を明らかにし、効果的な対策を講じるのです。

その意味で、実施頻度の異なるパルスサーベイとセンサスを組み合わせて使用することが、効果的なサーベイ活用方法の一つといえるでしょう。

もちろん、問題解決に時間がかかる課題が見つかった場合は、その後社員の不満がヒートアップしていないか、社員のコンディションに悪影響が出ていないかなど、パルスサーベイで引き続き注視することが大切です。

いずれにしてもサーベイは、社内の課題や問題点を見つけ出すために実施するものであり、最終的にそれをどのように活かし、いかに改善につなげるかが重要であることを常に忘れないようにしましょう。

また、個人または組織に対して行った対策が、本当に適切なものであったか、次回以降の調査を通して、その効果を検証することも忘れてはいけません。

状況に改善が見られない場合には、さらなる対策を打っていく必要があります。

パルスサーベイを形骸化させない5つのコツ

- パルスサーベイの弱点は「形骸化」

ここまでパルスサーベイのメリットや実施の流れについて解説してきましたが、実はパルスサーベイには陥りがちなデメリットも存在しています。

それは調査自体が形骸化・マンネリ化しやすいという点です。

パルスサーベイは何度も同じ調査を反復して行うため、回を重ねるうちに従業員の回答意欲が下がり、場合によっては真剣に取り組んでもらえなくなってしまう可能性があります。

そうなると調査を繰り返しても、社内の状況把握や課題の発見につながるような回答が得られなくなり、調査自体が形骸化……十分な効果を発揮できなくなってしまうため、気を付けなければなりません。

こうした事態を防ぐために大切な5つのポイントをご紹介します。

(1)実施目的の共有

第一に重要なのは、従業員に対して調査を行う目的や趣旨をきちんと明示すること、説明や周知を徹底するということです。

実施目的を共有し、会社や従業員にとってメリットのあることだと認識してもらうことで、毎回の調査に真摯に取り組んでもらいやすくなります。

(2)調査結果の共有範囲を明示

回答結果を誰が閲覧するのか、集計結果は社内のどこまでに、どのような形で共有されるのかなど、事前に明示しておくと効果的です。

正直に答えても、人事評価や人間関係において、決して不利益にならないことを伝え、安心して日々の調査に回答してもらえるようにしましょう。

(3)具体的なフィードバックの実施

従業員の参加意欲をキープするには、回答に対する具体的なフィードバックの実施が有効です。

せっかく調査に回答しても、問題の解決や状況の改善といった、従業員にとってのメリットにつながらなければ、負担が増えただけだと思われてしまう可能性があります。

従業員に協力を仰ぐからには、会社としても真剣に取り組んでいる姿勢を示すことが大切です。

課題や問題が見つかればすぐに対応するのはもちろん、部署ごとの統計データやそれに対する分析結果を公表するなど、結果がポジティブなのかネガティブなのかに関わらず、フィードバックを行うと良いでしょう。

(4)質問項目の見直し

パルスサーベイの実施を続けても十分な効果が得られない場合には、質問項目の見直しを検討しましょう。

また、パルスサーベイ以外にも調査を行っている場合には、内容に重複がないかをチェックすることも大切です。

もし、内容の重複が多いなど、複数に分けている意味が特にない調査やアンケートを実施しているという場合には、調査の一本化を行い、それを多目的に活用するなど、回答者の負担をできるだけ減らすようにしましょう。

(5)担当者の負担を減らす

パルスサーベイは調査項目が少ないものの、実施頻度が高いという観点から、集計などを行う担当者の負担が大きくなりやすいという欠点もあります。

集計や、それに伴う分析が追いつかず、調査結果に対する迅速なアクションが取れなくなってしまうと、回答者のモチベーションが低下し、調査の形骸化につながる恐れもあるため、担当者の業務負荷が大きくなりすぎないよう注意しなければなりません。

- パルスサーベイツールを上手に活用しよう

こうした問題の解決には、サーベイ用ITツールの活用がおすすめです。

あらかじめ用意された質問の雛形が利用できる他、調査の実施や集計を自動化・効率化することができるため、上手に取り入れることで担当者の負担を大幅に削減することが可能です。

集計作業などの労力を調査結果の分析や改善策の検討・実施に割り当てることで、サーベイの効果を十分に発揮することができるようになります。

もう少し具体的に説明しますと、そもそもパルスサーベイを有効に活用するためには、調査自体に時間や手間をかけるよりも、見つかった課題にスピーディーに対応しつつ、集計結果を分析・活用することに時間や手間をかけることが大切です。

このように、簡単な質問調査を頻繁に繰り返すことで、従業員一人ひとりのコンディションチェックや社内課題の早期発見に役立つパルスサーベイですが、一方では調査が形骸化しやすいというデメリットも存在しています。

そうしたデメリットの顕在化を低減し、十分な効果を発揮するためには、実施目的を明確化するとともに、迅速かつ適切なフィードバックを行うことが重要となります。

なお、ITツール「Geppo(ゲッポウ)」を活用すれば、従業員一人ひとりのパルスサーベイを効率的に実施することが可能です。

調査連絡や集計作業にかかる負担を減らし、調査結果の分析やフィードバックという本質的な部分に力を注ぐことができますので、パルスサーベイを導入する際は、ぜひGeppoの活用をご検討ください。

【監修者プロフィール】

吉田 寿

HRガバナンス・リーダーズ株式会社

指名・人財ガバナンス部 フェロー

BCS認定プロフェッショナルビジネスコーチ

早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。

富士通人事部門、三菱UFJリサーチ&コンサルティング・プリンシパル、ビジネスコーチ常務取締役チーフHRビジネスオフィサーを経て、2020年10月より現職。

“人”を基軸とした企業変革の視点から、人財マネジメント・システムの再構築や人事制度の抜本的改革などの組織・人財戦略コンサルティングを展開。

中央大学大学院戦略経営研究科客員教授(2008年~2019年)。

早稲田大学トランスナショナルHRM研究所招聘研究員。

主要著書『働き方ネクストへの人事再革新』(日本経済新聞出版)等多数。